尾瀬原清冽氏の5/22付けアゴラ記事「データが語る欧州の電力脆弱性:日本と何が違うのか?」へのコメントです。

このような不安定さを補っているのが、原子力大国フランスという「助け舟」の存在です。ヨーロッパでは、そうした周辺国との広域連系によって、このような電源構成が成り立っています。

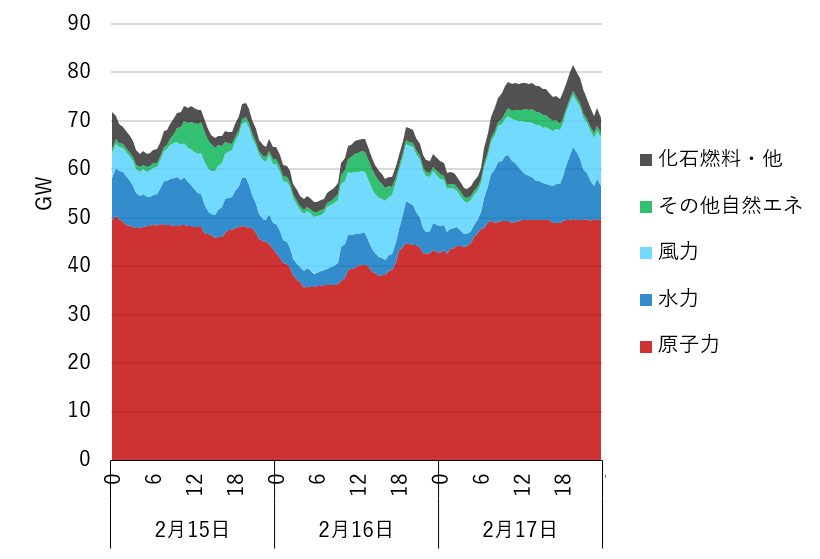

フランスのグラフがご紹介されておりませんので、他のページ*を見てみましたが、フランスの原発依存度は50%を上回っておりますね。そういう状態でも、自然エネルギーにコストで負けているのがちょっとアレですが。*:https://www.renewable-ei.org/activities/column/REupdate/20200424.php

わが国もかつて原発依存度が高い時代がありましたが、夜間電力が余ってしまうという問題があり、揚水発電や安価な夜間電力を用いた電気温水器の普及が図られたものです。フランスが「原子力大国」であり得るのは、周辺国への電力供給があるからで、win-winの関係が成立しております。我が国で原発比率を高めるためには、蓄電などの、電力需要を均等化する技術が必要になります。

他のヨーロッパ諸国で原子力発電比率が低い一方で、フランスが原子力大国であり得る理由は、フランスが他国に先駆けて放射性廃棄物の処理を軌道に乗せているという一面もあります。ヨーロッパ諸国は特にsustainability(持続可能性)への意識が高く、事業においては廃棄物処理までがきちんとなされることが要求される。これは、ドイツで原発が止まっている一つの理由でもあります。

以前、わが国では原子力に係る大学教育が不十分だという話題がアゴラにもありましたが、持続可能性は若い人が専門分野を選ぶ際のポイントになります。先行き不透明な状態、悪く言えば「あとは野となれ山となれ」などという業界に若い人がおのれの人生を賭けようとは思わないでしょう。我が国も、原子力発電を軌道に乗せるためには、一刻も早く、再処理と最終処分の道筋を明確にしなくてはいけません。

(6/1追記)放射性廃棄物の最終処理に関する各国の進捗状況を下図に示します。(出典:https://www2.rwmc.or.jp/#)

フィンランドが一歩先行しているほか、スウェーデンとフランスが最終処分にめどをつけております。米国は、一旦方向が定まったものの、現在は停止状態、その他の国は、種々検討しているものの、まだ最終決定には至っておりません。これから、原発を巡るヨーロッパの現状が見えてくるのではないでしょうか。

おおむね異論はないが、些末な事ですが、

「我が国で原発比率を高めるためには、蓄電などの、電力需要を均等化する技術が必要になった」わけではありません

不安定な再生可能エネルギーの比率が過剰に増えたから、蓄電などの、電力「供給」を均等化する技術が必要になっただけです。

ベースロードを原子力発電に依存していたころに夜間電力を安く供給していたのは需要の変動を吸収していた火力発電等の稼働を極端に下げないためと認識しています。

ベースロードを担っていた原子力発電の稼働が低下し、文字通り風まかせ、お天道様しだいで発電量の不安定な再生可能エネルギーが増大した現状では、24時間稼働が増えた夜間電力需要ばかりでなく、特に冬季、早朝など電力需要増にも全く対応できません。火力発電などをフル稼働して綱渡りでどうにかやりくりしています。だから「不安定な再エネの増加のために蓄電が必要」なのです。しかし必要な電力量を確保できる大規模な設備がコスト、技術的に実現困難なためほとんど普及していないのが現実です。

徳永公治さん

ご意見ありがとうございます。いくつか誤解されているようですので、以下述べさせていただきます。

> 「我が国で原発比率を高めるためには、蓄電などの、電力需要を均等化する技術が必要になった」わけではありません

わが国で実用化されている代表的な蓄電技術は「揚水発電」で、これは二つの連続したダムを用い、電力供給過多の際には余剰電力を用いて下側ダムの水を上側ダムに汲み上げ、需要過多の際には上側ダムの水を下側ダムに落とすことで発電するというものです。揚水発電が必要になった主な理由は、原発依存度が高まり夜間電力が過剰となったことでした。

> 不安定な再生可能エネルギーの比率が過剰に増えたから、蓄電などの、電力「供給」を均等化する技術が必要になっただけです。

電力需給に対応する技術として我が国で利用されているのは水力発電や火力発電で、原子力発電の発電量は一定としております。これは、従来は主に電力需要変動の吸収が目的でしたが、自然エネルギーによる電力供給変動の吸収にも利用可能です。

原発発電量は一定というのが従来の考え方だったのですが、フランスの例を見ていただくと分かりますように、じつは原発出力を変化させて電力供給変動を吸収することも可能です。自然エネルギーは燃費がゼロですから、フル稼働が最も効率的であるのに対し、原発は比率が少ないと言えども、発電量に応じて核燃料を消費し、放射性廃棄物を作り出す。つまり、自然エネルギーの稼働率を100%にして、原発の発電量を変化させてこれを吸収するのが合理的なのですね。

もちろん、急激な変動には対応できませんから、いずれかの場所でこれを吸収する二次電池ないしコンデンサを設ける必要がありますが、インバータを備えた自然エネルギー発電設備にこれを設けるのは合理的です。なお、このためのコストが巨額になるとのご意見が以前ありましたが、これはkWhとkWを混同しておられる様子で、短時間の変動吸収であれば、さほどのコストはかからないはずです。

> ベースロードを原子力発電に依存していたころに夜間電力を安く供給していたのは需要の変動を吸収していた火力発電等の稼働を極端に下げないためと認識しています。

原子力発電依存度の高い時代に夜間電力を安く供給していた理由は、夜間電力の需要を高めるという目的がありました。これは、火力発電の稼働を極端に下げないという理由もあったかもしれませんが、全体としてみれば、夜間の電力が過剰側にあったことと同義です。このための一つの手段として、夜間電力で温水をつくる電気温水器の普及が図られたのですが、これを客先が選択するためには経済的な有利性が必要であり、夜間電力を安価にすることはそのための重要なポイントでした。

なお、原発の発電量を一定にしなくてはいけないとの言説が、我が国では一般的でしたが、フランスの例を見ると、原発の発電量で需給を調整することもできております。こういうことであるなら、何も夜間電力を無理に利用する必要もなく、電力が余剰した際には原発出力を絞ることも検討すべきであるように思います。

もちろん、安全にこれを行う必要がありますから、それ相応の技術開発も必要になるとは思いますが、この分野でのリーディングカンパニーである電力各社には、我が国全体のエネルギー供給の最適化を図る方向で、ぜひ考えていただきたいところです。

水素