先日名古屋を通った機会を利用して大高にあります氷上姉子神社を訪れてきました。

氷上姉子神社

これが入り口です。

全景。

これがおそらく本殿で、姉子神社の本殿は熱田神宮の古い社殿を移築したとのことです。

こちらが元宮。宮簀媛命の屋敷跡といわれております。

氷上姉子神社は、天火明命の10世孫で尾張国造となりました「小止與命(乎止与とも)」の屋敷跡に建立された神社で、ヤマトタケルの最後の妃でありました宮簀媛命を祭神としております。ヤマトタケルは東征後、この地で宮簀媛を妻とするのですが、すぐに伊吹山へと出陣して命を落とします。そのさい、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ、草薙剣:くさなぎのつるぎ、とも)を宮簀媛に託し、これがそのままこの社に祭られ、後に熱田神宮に移されたとされております。

天叢雲剣にかんする疑わしいストーリー

このストーリーは、わが国の歴史的事実として公式に認められているようで、姉子神社はもとより、熱田神宮に置かれた案内板にも同様なストーリーが記述されています。しかしながら、多くの学者はヤマトタケルの物語をフィクションと考えております。考古学的には、大和王権が東国を実効支配するのは5世紀の雄略天皇以降であると考えられ、ヤマトタケルの実年代と考えられる4世紀中葉の段階では、天皇の地位は各地の有力豪族(ないし国々の王)の支持の元に成り立っていたと考えられております。

ヤマトタケルのモデルの一人と考えられております雄略天皇は、和風諡号が大泊瀬幼武尊(おおはつせわかたけるのみこと)であり、ワカタケルはヤマトタケルの漢字表記の一つ「倭武」とも共通いたします。類似する話に、崇神天皇の時代に各地に四道将軍を派遣したとの記述があり、東海に派遣されました武渟川別(たけぬなかわわけ)あるいは彼を遣わせました崇神天皇もこれに妥当いたします。

私がこの縁起を疑わしく思うもう一つの理由は、三種の神器の一つである天叢雲剣の扱いがきわめて杜撰であるように思われる点で、仮に宮簀媛の元に剣が残されたことが事実であるとしても、朝廷がこれをそのまま放置するようなことがありえるか、はなはだ疑問であるように私には思われます。

尾張氏祖とのかかわり

さて、ヤマトタケルの物語がフィクションであれば、当然のことながら宮簀媛の元に天叢雲剣が残されることもありえません。しかしながら熱田神宮には現に天叢雲剣が祭られており、これがどこから来たものか、なぜ熱田神宮に祭られることとなったかが謎、ということになります。

天叢雲剣が最初に祭られたのは火高火上にあります尾張屋敷であるとされており、これには尾張の一族が大いに関係していたであろうことは疑いようもありません。尾張氏の家系は天火明命に始まり、天香語山命、天村雲命と続くとされております。もちろんこれは神代の話であって歴史的事実とは異なるのでしょうが、尾張の一族がこの神話を共有していたという点が重要です。すなわち、天村雲命と天叢雲剣の語の一致は偶然とも思われず、天叢雲剣が尾張一族に特別な意味を持つ刀であろうことは容易に推察されます。

尾張氏の系図は丹後の籠神社(このじんじゃ)の神官海部(あまべ)氏の系図と重なっております。尾張氏の始祖は、元は今日の京丹後市の西の端にあります久美浜を拠点といたします氏族で、古代出雲王国の海運の東側を担い、北陸から越に至る日本海沿岸の海運と、おそらくは隠岐、竹島、鬱陵島経由の半島交易も担っていたものと思われます。しかしながらその後、大和の葛城氏との婚姻関係を深め、この地において「尾張」を名乗るようになります。

御所の立地にみえる欠史八代のリアリティ

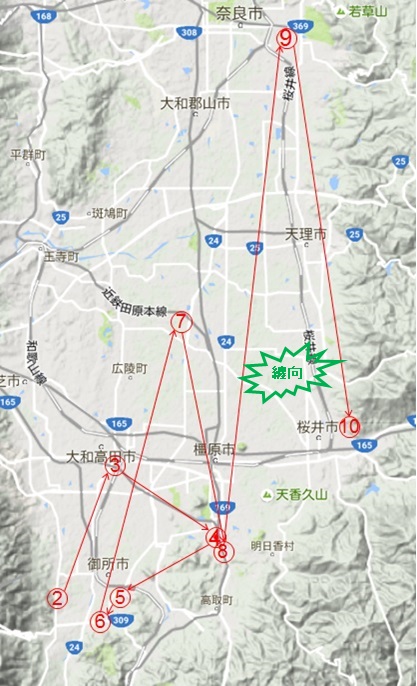

ここから先は私のまったくの想像なのですが、記紀の欠史八代と呼ばれる天皇は、日本を代表する天皇とは考えにくく、おそらくは大和の地を治めた大和王の系譜であり、そこに現れている人物は主に葛城氏の当主ではなかろうか、と考えております。興味深いのはその御所の位置であり、2代綏靖の葛城高丘宮(御所市)、3代安寧の片塩浮孔宮(橿原市または大和高田市)、4代懿徳の軽曲峡宮(橿原市)、5代孝昭の掖上池心宮(御所市)、6代孝安の室秋津島宮(御所市)、7代孝霊の黒田庵戸宮(磯城郡田原本町)、8代孝元の軽境原宮(橿原市)、9代開化の春日率川宮(奈良市)と、その大部分が橿原市、御所市という葛城氏の本拠地に御所を構えております。歴代の御所の位置をGoogle Mapの上に記しますと、下の図のようになります。

ここで御所を大きく移動させておりますのが第7代の孝霊天皇と第9代の開化天皇です。第7代の孝霊天皇が御所を構えました磯城郡田原本町は、卑弥呼が王宮を構えたと目される纒向に近く、孝霊の時代に卑弥呼の共立が行われた可能性を示唆いたします。第9代の開化天皇が御所を構えました奈良市(JR奈良駅付近)は、御所市からは20km、纒向からでも15kmほど北に移動した地点であり、何らかの重大な変化が生じたことをうかがわせます。

この頃に生じたと考えられる大事件といたしまして、孝霊の時代に卑弥呼が共立されたといたしますと、狗奴国との戦が重大局面を迎えたことが考えられます。大和への外部勢力の侵攻があったといたしますと、生駒山がその前線となり、春日率川宮はここから10kmほど東に下がった位置に相当し、伝令が走って戦況や命令を伝えなくてはならなかったこの時代において司令部を置くには適切な位置といえるでしょう。

開化天皇にふさわしいイクメイリビコの和風諡号

開化天皇の和風諡号「稚日本根子彦大日日尊(わかやまとねこひこおおびびのみこと)」は後世に与えられたものではないかとの指摘がなされております。和風諡号に関しては、崇神天皇の「御間城入彦五十瓊殖天皇(みまきいりびこいにえのすめらのみこと)」垂仁天皇の「活目入彦五十狭茅尊(いくめいりびこいさちのみこと)」がユニークであり、実在の名前と考えられております。これら二つに特徴的なのが「入彦」であり、「入り婿」を意味するのではなかろうかと私は考えているのですが、権力基盤が安定した崇神天皇が入り婿を迎えることはありそうではありません。更に、垂仁天皇の事跡として記紀に記述されております事跡は「ものの始まり」に係わるものであることから、実在性には疑問が出されております。

これに対します私の推理は、垂仁天皇は実在せず、その諡号とされる「活目入彦五十狭茅尊(いくめいりびこいさちのみこと)」は開化天皇の名前であったとするものです。そうであるといたしますと、崇神天皇が纒向付近に御所を構えて「ミマキイリヒコ」と呼ばれたのに対し、生駒の後背地に御所を構えました開化天皇が「イクメイリヒコ」と呼ばれましたことはまことに妥当であるように思われます。開化天皇と崇神天皇の母親の名前がいずれもシコメでありますことは、この二人の系図が創作されたものであることの現れであるのかもしれません。更に垂仁稜とされております菅原伏見東陵は、垂仁天皇の御所とされる桜井市の纒向珠城宮(まきむくのたまきのみや)から北に15km程離れる一方で開化天皇の王宮に程近い奈良市にあり、この稜にふさわしい埋葬者は垂仁天皇ではなく開化天皇であるようにも思われます。

開化天皇が何者であったかにつきましては、想像の域を出ないのですが、当時の大和の王でありました葛城氏との婚姻関係があり、かつ武力に優れた存在である尾張氏がその第一候補となります。おそらくは、天火明命の6世孫であります建田勢命(たけだせのみこと)が開化天皇であったのではなかろうか、と私は考えております。そうであるといたしますと、開化天皇の兄にあたる大彦とその子であります武渟川別はいずれも尾張の者であることとなり、四道将軍として派遣された地が尾張の支配する東国、北陸であることとも符合いたします。

(2017.9.7追記:なにぶん、四道将軍の他の二人は、それぞれが関与する地に派遣されておりますから。つまり、丹波道主命(たんばみちぬしのみこと)の派遣されたのが丹波、吉備津彦命(きびつひこのみこと)が派遣されたのが西道(中国地方)と、それぞれにゆかりの地に派遣されているのですね。ならば、大彦と武渟川別が派遣された北陸と東海は、彼らにゆかりの地であったはずであり、この二人が同地を支配する尾張の者であった可能性は非常に高いと思われるのですね。そして、大彦が尾張の者であったと致しますと、その弟である開化天皇も尾張の者でなくてはならないこととなります。)

記紀と三国志との符合

以上は私の想像に過ぎないのですが、三国志東夷伝倭人条の記述とも符合する点がいくつかあります。倭人条に現れております倭国の総戸数15万戸(對馬・一大・末盧・伊都・奴・不彌国の九州諸国が合計3万戸、投馬国が5万戸、邪馬台国が7万戸の合計で旁国30国および狗奴国の戸数はカウントせず)は人口にして75万人程度と、当時のわが国の人口と考えられております120万人の半数以上を占めます。特に最大の戸数を有するのが邪馬台国の7万戸なのですが、これを大和一国に治めることは難しく、丹波、近江、美濃にわたる広い領域の戸数がこれに含まれている可能性が高いものと思われます。もしそうであるといたしますと、大和の王は尾張の王を兼ねていることとなり、開化天皇が建田勢と同一人物であるとする仮説を補強いたします。

また、邪馬台国の官として「伊支馬(イキマ)」、「彌馬升(ミマシ)」、「彌馬獲支(ミマカキ)」、「奴佳[革是](ナカテ)」の4名をあげているのですが、「イクメイリヒコ=開化天皇」、「ミマキノスクネ=大彦」、「ミマキイリヒコ=崇神天皇」、「タケヌナカワワケ=武渟川別」がこれらにあたると考えますと、三国志と記紀との対応が見事につくこととなります。ちなみに、大彦をミマキノスクネと呼ぶことの正当性ですが、崇神天皇の妃の一人であります大海媛の父の名を記紀は「大海宿禰(オオアマノスクネ)」としておりますので、もう一人の妃「御間城姫」の父であります大彦が「ミマキノスクネ」と呼ばれていたことはありそうなことです。なお、大海媛の父は開化天皇その人であり、女系相続の形で崇神天皇に皇位が譲られたものと考えることができます。また、開化天皇の皇子「彦坐王」は、「男あり」を意味するもので現実の人物名とも思われません。これはおそらく武諸隅と同一人物ではなかろうか、と私は考えております。

神宝に対するこだわり

さて、記紀に見られる神宝の記述なのですが、崇神天皇の条には神宝にかかわる記述が多々見られ、崇神天皇の神宝に対する並みはずれた関心の深さが読み取れます。何ゆえに崇神天皇が神宝に執着したかにつきましては想像の域をでないのですが、ひょっとすると彼は卑弥呼の地位を狙っていたのではなかろうか、と私は考えております。卑弥呼の地位は、国内的には祭祀を司る巫女に過ぎないのですが、海外から見れば倭国を代表する存在であり、半島交易を独占しうる、経済的にも価値のあるポジションなのですね。

崇神天皇は、出雲振根の不在に乗じて出雲の神宝を借り受け、自らのものといたします。この交渉に出雲に赴いたのが建田勢命の子であります武諸隅と、大彦の子であります武渟川別(たけぬなかわわけ)であり、尾張の功績であるとも言えます。このとき持ち出されました神宝が何であるかにつきましては明確にはわからないのですが、これがたとえば後の三種の神器であり天叢雲剣が含まれていたといたしますと、剣を尾張側で祭ることもないとはいえない。おそらくはそうしたことが行われたのではなかろうか、と考えているわけです。

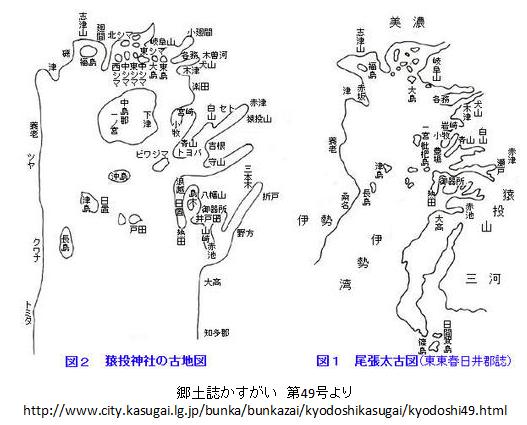

もう一つ、姉子神社の「姉子」は夫をもたない女性の意味であるとされているのですが、巫女の別称でもあります。卑弥呼が活躍いたしました3世紀には、濃尾平野の広い範囲が海中に沈んでおり、島状の知多半島がその北端、姉子神社のあります大高から狭い陸地で本土と結んでおりました(下右図、下部中央の南に延びる大きな半島が知多半島)。知多半島には渡来人が多く居住し、尾張の学術センター的存在となっており、おそらくは姉子神社の付近にありました尾張火上屋敷がその司令部に相当する役割をしていたのではなかろうかと私は考えております。この地に姉子神社が建立されたということは、ここに巫女養成機関が置かれ、卑弥呼やトヨはその出身者であったのではなかろうか、これを祭るために、姉子神社は建立されたのではなかろうか、と私の妄想は止め処もなく広がるのですね。

祭祀を司る者

天皇という地位は、後の時代には大変重要な地位となるのですが、卑弥呼の時代にはただの巫女であり、各国の王に比べれば軽い地位と考えられていたとしても不思議はありません。尾張一族にしてみれば、天皇の地位よりも東国に支配領域を拡大することが最優先であり、たまたま入り婿として迎えた崇神天皇が神宝オタクで巫女の真似をしたがっていたのをこれ幸いと、トヨの後を引き継いで祭祀をつかさどって貰うこととしたのではなかろうか、と考えているのですね。このとき、大和の国の王の地位も崇神天皇に与えているのですが、それくらいのことを婿殿にしてやっても罰はあたりますまい。

そうであるといたしますと、崇神天皇こそわが国の天皇制の嚆矢、祭祀を司り倭国を代表する最初の男王であり、これが一千数百年のときにわたり、延々とわが国の政治体制の根幹を築いてきたこととなります。もちろんその前に、卑弥呼とトヨがあったわけで、彼女らを祭っていたはずの姉子神社にも相当な重みがあると、私は考えております次第です。

なぜ邪馬台国の位置はかくも南とされたのか

以上は邪馬台国畿内説に基づいているのですが、他の有力な説といたしまして邪馬台国九州説があり、後者が正しいといたしますとこれまでに私が述べましたことは成り立たないこととなります。そこで、邪馬台国の位置をめぐる三国志東夷伝の記述につきまして考察を加えておきましょう。

最初に述べましたように、三国志に記述されました倭国の戸数を信じる限り九州説は成り立たず、邪馬台国の領域を大和の国から丹波、近江、美濃の領域に拡大する必要があると考えられます。しかしながら、畿内説では、記述された方位を正しくない(南を東と読み替える)とせざるを得ませんし、距離の数値に関しても少々疑問があるところであり、これらが正しくないといたしますと、これを不正確な形で記述した理由が説明できない限り、戸数に係わる記述もまた信じるに足らずとせざるを得ません。そこで、何故に陳寿は邪馬台国の位置をこのような形で記述したかという背景につきまして考察を加えます。

三国志東夷伝の序文を読みますと、その最後の部分に「長老説有異面之人、近日之所出、遂周觀諸國、采其法俗、小大區別、各有名號、可得詳紀。雖夷狄之邦、而俎豆之象存。中國失禮、求之四夷、猶信。故撰次其國、列其同異、以接前史之所未備焉」と記されております。すなわち、日の出ずる所に近くに居る異面の人は、夷狄の邦といえども、俎豆の象(祭祀の儀礼)があるというのですね。「日の出ずる所」とは、「扶桑」つまりは東方の理想郷であり、これを礼を知る倭人の国に見出しております。

倭人条で陳寿は邪馬台国の位置を「計其道里、當在會稽、東治之東」つまり「その道里を計るにまさに会稽東治の東にあり」としております。會稽は夏朝の禹のゆかりの地で、東夷に礼の伝わるは禹の徳政のゆえである、と陳寿はしたかったのではないでしょうか。會稽は上海の南に位置し、その東は沖縄ないし屋久島あたりに相当します。魏使はおそらくは正確な邪馬台国の位置を報告書に記述したのでしょうが、陳寿はこれを彼が理想とする位置に置くため、方位と距離に修正を加えたのではなかろうか、というのが私の考えるところです。

奴國まで

次に、倭人条に現れます地名をみていきましょう。

まず、邪馬台国に至る経路となりました国々ですが、對馬、一大、末盧、伊都が対馬、壱岐、松浦、糸島に対応することは大勢の一致するところでしょう。このうち、松浦の官名が省略されていることや通りました道の異様に険しいことから、松浦は本来の目的地ではなく、悪天候などによりたまたま漂着した可能性が高いものと思われます。

伊都につきましては「世有王、皆統屬女王國。郡使往來常所駐」なる記述が目を引きます。おそらくは、伊都国は倭国女王卑弥呼の直轄地となっていたのではないか、と私は考えております。他の国々につきましては「王」と呼ばれる人がいたことをおそらく魏使も認識していたのでしょうが、卑弥呼を女王とする以上、各国の王は「官」として魏のサイドでは扱っていたのではないか、と私は考えております。

次に現れます「奴國」は、後に灘の縣(なのあがた)と呼ばれます博多付近に相当するのでしょうが、戸数が2万戸とされておりますことから、おそらくは九州北半分の大部分を支配下においていたのでしょう。奴国は後漢書にもわが国を代表する存在として扱われており、広大な領域を支配下においておりましたことに違和感はありません。

不彌国

ここまでのところはあまり異論のないところなのですが、その次にでてまいります「不彌」につきましては議論のあるところです。ここは、奴国から東に百里進んだ位置にあると記述されておりますが、邪馬台国畿内説をとる場合には南を東と読み替えることから、東は北と読み替えなくてはなりません。これに近い位置にあります今日の地名では「福間」が妥当しそうです。

奴国が九州北半分の広い領域を支配していたといたしますと、何ゆえに不彌が独立した国として記述されたかが謎となるのですが、福間付近には宗像大社があり、その領域が政治的に独立していたとしても不思議はなく、この記述も妥当であるように思われます。

投馬国

不彌からは水行20日で投馬に到着いたします。確かに宗像には港がありますから、ここから船に乗ることも可能です。しかし、船に乗るなら何ゆえに伊都ないし奴国から水行しなかったかという点も疑問となります。もちろん宗像大社を見学することが一つの目的であったかもしれませんが、この背景には別の事情があったのではないか、と私は考えております。

すなわち、この時代において、瀬戸内海を航行する船は響灘を航行することが出来ず、外航船は操船技術の未熟さにより関門海峡を通過することができなかったという事情があった可能性です。この場合、瀬戸内海に面する内航船のための港と響灘ないし玄界灘に面する外航船のための港との間は陸路での移動とせざるを得ず、山中の移動を避けようとすれば、一旦宗像付近まで北上し、ここから東に向きを変えて小倉の手前で更に南に向きを変え、おそらくは苅田の港から内航船に乗船するというルートを取ったのではないでしょうか。宗像・苅田間の行程が記述されていないのは、これが奴国の領域であり、奴国に関しては既に記述済みだったために省略したと考えれば、この間の記述がないことにも説明がつきます。

投馬国は戸数5万戸を数える大国であり、瀬戸内海沿岸の広い領域を支配していた吉備にあてるしかなさそうです。この時代、吉備は瀬戸内海で大きな勢力を持っており、畿内の古墳にも吉備の影響が強く認められております。また、「投馬」に相当する国名は今日に伝わっていないのですが、このエリアの古代の代表的な港に「鞆の浦」、「玉の浦」があり、この「とも」、「たま」の部分を魏使が国名と勘違いして「投馬」と記述することはありえないことではありません。

旁國のなかの扶桑国

その他の国々(旁國)につきましては名前のみが記述されており、これらが今日のわが国のどこに妥当するかにつきましては議論のあるところでしょう。以下は、私の考えるところを述べますが、これらはさほどの確実性があるわけではありません。

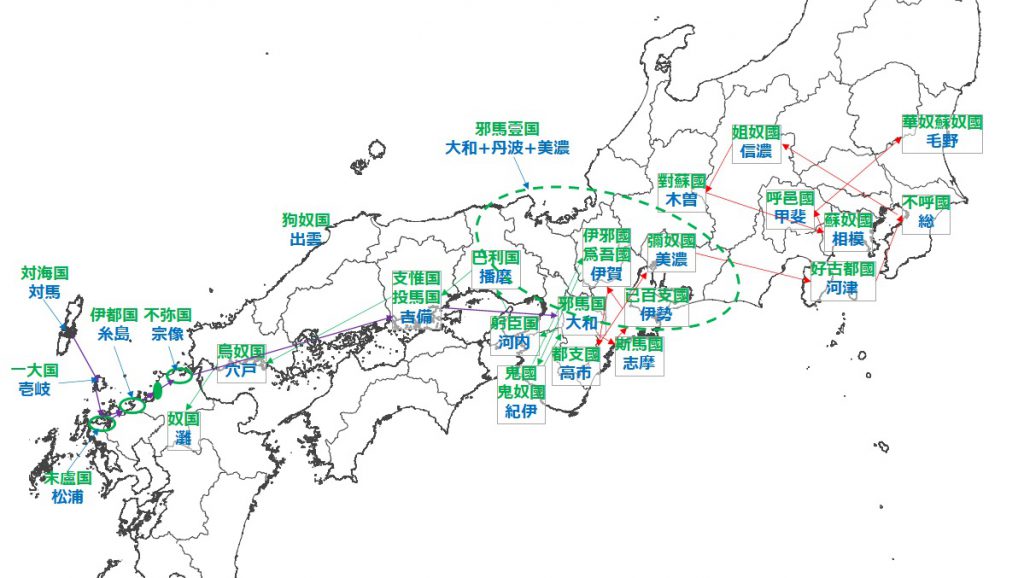

まずは大和から概ね東に向かって国名が並んでいるように見受けられます。斯馬國は志摩、已百支國は不明(伊勢の国?)、伊邪國はおそらく伊賀でしょう。都支國は高市でしょうか、彌奴國は美濃、好古都國(河津?)、不呼國は不明(総の国?)、姐奴國は佐那ないし信濃、對蘇國は木曽でしょうか、蘇奴國は相模(相武国)かもしれません。呼邑國は不明(甲斐の国?)、華奴蘇奴國は二つの国の名前が合わさっているようにも思われますが、そうであれば前半分は毛野ではないでしょうか。

2021.4.30追記:好古都國(ココト)は静岡県賀茂郡の「河津(カワヅ)」に比定したいと思います。この町はカワヅザクラで有名な街なのですね。古代の日本語を研究された森博達らによれば、好古都国は「クカト」国あるいは「コカツ」と読むことが無理がないのですが、クカトもコカツも日本の地名にはありそうもありません。ところで、魏志倭人伝の「狗古智卑狗」を魏略逸文は「狗右智卑狗」としており、「右」を「古」と誤記した可能性があります。この場合、正しい地名表記は「好右都」となり森らの主張に従えば、「クウツ」と発音したとも考えられます。また、「狗右智卑狗(クウチヒク)」を「河内彦(カワチヒコ)」に比定する手法を援用すれば、「好右都(クウツ)」は「河津(カワツ)」とすることも無理はありません。そして、河津は、位置的にも美濃と総との間にありますから、国名の記載順にも無理がないのですね。河津が国と呼ばれるようなまとまりをもっていたかどうかは不明ですが、この地には縄文時代後期から平安時代までの長きにわたって人々が暮らしたことが姫宮遺跡によって知られております。

2021.5.3追記:河津が重要な国と認識された一つの要因に、河津周辺の伊豆半島一帯が金を産するという点があげられます。下図は、「鉱床と鉱山-日本の鉱山-」に掲げられた日本の金属鉱山の位置を示す図の部分ですが、伊豆半島にはいくつかの金山が集中していることがわかります。傍国の順序では、美濃の次が河津で、その間が空きすぎているようにも思われますが、尾張氏が東国支配を拡大していたとすれば、美濃の領域が伊豆半島の手前まで迫っていたこともあり得ることで、位置的にもここに河津が記されることに無理はありません。

2021.4.15追記:已百支國(イハキコク)は、おそらく伊勢であると考えられます。岡谷公二著「伊勢と出雲」(平凡社新書821)48ページの伊勢津彦の名の由来によれば、「神名のイセによるとするのではなく、イシキ(またはイハキ、石城)の音訛イセとする地名説明」との日本古典文学大系の註が紹介されており、已百支(イハキ)は伊勢(伊勢)の古称でもあり得るのですね。そして、この国名が斯馬國(志摩)と伊邪國(伊賀)の間に現れていることから、已百支が伊勢に該当する可能性はかなり高いものと思われます。

この記述を裏付ける伊勢の国風土記逸文がVECメルマガに紹介されておりました。

伊勢と云ふは、伊賀の安志の社に坐す神、出雲の神の子、出雲建子(いずもたけこ)命、又の名は伊勢都彦(いせつひこ)命、又の名は櫛玉命なり。此の神、昔、石もて城を造りて此に坐しき。

この「石もて城を造りて」が「石城(イシキ、イハキ)」となり、これがなまって「伊勢(イセ)」となったというのが日本古典文学大系の註の意味だということでしょう。「石城」は、個人名(神の名)でしかも伊賀の里に鎮座する神の名ではありますが、伊勢は同時に地名にも通じており、共通の語源をもっていてもおかしくはありません。むしろ魏志倭人伝の傍国の記述によれば、伊勢の古名が「石城(イハキ)」であったとみるのが正しそうです。

他のページではもう少し詳しい説明があります。

「伊勢国風土記」逸文に「伊勢と云ふは、伊賀の安志(あなし)の社(やしろ)に坐(いま)す神、出雲の神の子、出雲建子命(いずもたけこのみこと)、又の名は伊勢都彦命(いせつひこのみこと)、又の名は櫛玉命(くしたまのみこと)なり。此の神、昔、石もて城を造りて此に坐しき。ここに、阿倍志彦(あへしひこ)の神、来奪ひけれど、勝たずして還りき。因りて名と為す」(岩波古典文学大系「風土記」)とあり、頭注に「安志の社に坐す神は柘植町の穴石神社。伊勢津彦神を風神としての社名。アナシは西北風の称。出雲の神は大国主神。出雲建子命は建御名方神、阿倍志彦の神は伊賀の西北部(阿拝郡)に勢力を持った安部氏の神」と説明している。

2021.1.13追記:不呼國(総の国?)と呼邑國(甲斐の国?)を上に追記しました。国名の記述順が位置の順に対応しているとすれば、これらは位置が逆と思われるのですが、双方に「呼」の文字があるためにいずれかの段階で入れ違いが発生したとすると、この順もあり得るのではないかと思います。

ここで注目すべきは、「華」という文字がここに使われていることで、この国が特別な国と認識されていたことの現れであるようにも思われます。もしも、この国がわが国の東端にあると魏使が認識していたといたしますと、そこはまさに日の出ずる所であり、扶桑国に相当いたします。そうであれば「華」の文字を使用することもきわめて妥当であるように、私には思われます。

この後、国名は再び大和の近くに戻っているように見受けられます。この部分では、かなりの重複もあるようですが、多くの人の口から国名リストを得ていたとすれば、このような重複が生じることは不思議ではありません。で、鬼國は紀伊、爲吾國は伊賀、鬼奴國は紀伊、邪馬國は大和、躬臣國は河内でしょうか、巴利國は播磨、支惟國は吉備、烏奴國は穴戸、奴國は最初に戻って灘ということになります。奴国は南の端にあたりますので、「此女王境界所盡」は間違ってはおりません。

2021.5.3追記:以上をまとめて、魏志倭人伝に現れた地名を我が国の地名に比定した図を以下に示します。順序としてみれば、不呼國と呼邑國は入れ替わっているようにも見えます。双方の国名に「呼」の字があるため、あるいは、写本の過程で入れ替えが生じたかもしれません。

狗奴国

この次に出てまいりますのが問題の「其南有狗奴國」です。多くの方は、これを邪馬台国の南に狗奴国があると読んでいるのですが、その前にある奴国の南に狗奴国があると読むのがもっとも自然な読み方であるように私には思われます。畿内説では南を東と読み替えますので、狗奴国の位置は奴国の東、およそ出雲が狗奴国に相当いたします。

出雲は、「古代出雲王国」などという言葉がありますように、この時代にもかなりの勢力を誇っていたことは十分に考えられ、戸数7万の邪馬台国を悩ますことも出来ますし、吉備にいたっては温羅伝説が伝えておりますように、中国山地を挟んで吉備・出雲間で凄惨な戦いが繰り広げられていたものと思われます。

で、出雲が狗奴国になるのはなぜか、これは簡単でして、出雲は「クモノクニ」の美称、雲の国が本来の呼称だったのではないでしょうか。で国名は先頭一文字であらわすのが一般的で(紀伊の国なら紀の国)クモノクニをクの国と呼ぶことはさして不思議なことでもないのですね。

邪馬台国と女王国の倭国

まず、「邪馬台国」につきまして、認識を整理しておきましょう。

第一に、邪馬台国と倭国は、明確に区別しなくてはいけません。邪馬台国はあくまで倭国女王卑弥呼が「都する」国であり、卑弥呼が邪馬台国の女王であるなどと陳寿は一言も書いてはおりません。卑弥呼は倭国の王であり、邪馬台国の王は別にいた可能性を否定する根拠はどこにもないのですね。

邪馬台国が大和であるとするなら、記紀に記された天皇と卑弥呼の関係がどうであったかが問題となります。もちろん、記紀の記述、特に欠史八代の天皇に係わる記述を全て否定する立場をとるなら、記紀を無視して三国志を正とすればよいだけの話です。しかしながら、先に述べましたように、御所の所在地に係わる記述は三国志の記述に対応しているようにも読み取れ、記紀に一部の誤記があるとするだけで、三国志と記紀の記述に対応関係を認めることも出来るように私には思われます。

ヒコ・ヒメ制

卑弥呼の時代のわが国の統治のあり方といたしまして「ヒメ・ヒコ制」があったといわれております。ヒコは兵を率い、国を統治する王であり、ヒメは祭祀をつかさどり神の言葉を伝える巫女であり、相互に補い合う形で国を治めておりました。

卑弥呼が特殊であるのは、彼女は一国の巫女ではなく、いくつかの有力国に「共立」された巫女であった点です。これにより、形の上では、王の上に位置することとなってしまいました。もちろん、系統図で王の上であるといっても、実際の権力はさほどではなかったでしょう。しかしながら、国々の間のいさかいを調停したり、他国と交渉する際に倭国を代表する立場というのは、それなりの重みがあります。

卑弥呼の立場は今日の世界では、EUの大統領なり国連事務総長のような立場であるといっても良いかもしれません。これらのポジションにさしたる権力も備わってはいないのですが、かりに異星人が地球を訪れた際に人類を代表してこれと交渉するのは、さしあたり国連事務総長ということになるはずで、魏使を受け入れた際も同様な対応がとられることは自然な形です。

邪馬壹國と邪馬臺國

さて、邪馬台国を三国志は「邪馬壹國」と記します。この中で「壹」は「台」ではなく「壱」でして、「タイ」でも「ト」でもない、「イ」と発音すべき文字です。しかしながら、日本の首都は「ヤマイ国」などではなく「ヤマト」であるなどということは、人物の行き来が始まった後では中国サイドでも常識となっていたはずで、「壹」は「臺(台の異字体)」の誤記であるとみなされることとなりました。

しかしながら、後漢書東夷伝に付けられました唐の章懐太子・李賢の注によりますと、「臺」も「今名邪摩堆、音之訛也」などと言われております。この時代に「ヤマト」は「yamatu:ヤマトゥ(ヤマツに近い)」と呼ばれていたのでしょう。では元々の字はなんであったかといいますと、私はそれは(ウ冠の付いた豆(𧯜))だったのではなかろうか、と考えているのですね。

𧯜は豆の異字体で「ト」と読みます。ヤマトの名の由来が山戸ないし山門であって山に囲まれた国を意味する一般名詞として扱われるなら、「ト」の部分にアクセントが置かれます。しかしながらそれが固有名詞になりますと、アクセントは別の部分に移り、「ト」の部分は「ツ」に近い音で発音されることとなります。鎌倉の古寺は「谷戸:ヤト」と呼ばれる地形の奥まったところに多く位置しているのですが、これが固有名詞となりますとアクセントの位置が移動して、発音も「XXがやつ」となります。つまり、「ト」が「ツ」に転じるのですね。

二代目倭国女王はトヨかイチか

さて、𧯜から壹への誤記を誰が行ったかに関しましては、犯人探しは難しそうです。ただし、いずれにいたしましても陳寿が二代目女王の名を壹と書いた可能性は高いのではなかろうかと私は考えております。これが後漢書の段階では、「壹」は「臺」に修正されます。前者は壱、後者は台の異字体なのですね。このとき「邪馬壹國」の「壹」を「臺」に修正するのは、ヤマトの音にあわせるという意味では妥当なものであったかもしれません。しかしながらこのとき、「復立卑彌呼宗女壹與年十三爲王」とされた「壹與」も同様に「臺與」に修正しているのですが、これを正当化する理由はなく、今日「台与(トヨ)」とされております二代目倭国女王の名は「「壱与(イヨ)」とするのが、少なくとも陳寿の認識であったのではないかと私には思われます。

さて、卑弥呼や壹與は、わが国ではなんと呼ばれていたかという点が興味あるところなのですが、一般的に巫女を氏名で呼ぶことはありそうなことではなく、巫女は巫女と呼ばれていたのではなかろうか、と私は考えております。三国志に現れた各国の官に「卑奴母離」と呼ばれる人物がいくつか現れております。これはおそらくは倭国の地方官である「鄙守」を意味すると思われ、役職名が人を呼ぶ名前となっております。このようなことは今日のわが国でも、少なくとも公的な場では、ごく一般的に行われております。

そういたしますと、卑弥呼や壹與も巫女を意味する言葉で呼ばれていたと考えるのが妥当でしょう。卑弥呼につきましては、「巫女」の前に「ヒ」音に対応する何らかの言葉が付け加わったものとみなすことが出来るでしょう。その一つの可能性として、私は、先代を表す「曾(ヒイ)」であった可能性もあろうかと考えております。一方の壹與ですが、駆け出しの巫女は「市子(イチコ)」ないし「市(イチ)」と呼ばれており、齢13歳の巫女であればイチと呼ばれていたことは大いにありそうなことです。

イチが壹與と書かれたわけ

さて、倭人条には「政等以檄告喩壹與」なる記述があります。この意味するところは、(塞曹掾史)張政等が檄(木板に文字を書いたもの)を用いて壹與に告喩した、ということであり、告喩(告げて諭す)とはずいぶんと偉そうな書き方なのですが、要は「筆談した」ということなのでしょう。当時の倭国で文字が読み書きできる人間などごく少数であったはずなのですが、13歳の壹與にはこれが出来たわけで、彼女は特別な教育を受けた女性であったということができます。

イチである壹與が自らの名前をなんと記したか、これはもちろん想像の域をでないのですが「一」と記したのではなかろうか、と私は考えております。これを張政が報告書に記すときに、より女王の名にふさわしい「壹」の文字を用いて表記することも妥当であるように私には思われます。で、「壹與」の「與」ですが、この文字は助詞的な意味合いでも用いられる文字であり、これがいずれかの段階で名前を表す文字の一部と誤認されることもありそうなことだと私は考えている次第です。

二代目倭国女王が「市」であったといたしますと、この部分は記紀の記述ともつながる可能性がでてまいります。纒向には巨大な箸墓古墳があり、倭迹迹日百襲姫命の墓とされているのですが、その別名は「大市墓(おおいちのはか)」、地名が大市であったことからそう呼ばれているというのですが、大市の墓がある地が大市と呼ばれた可能性だって否定できません。

イチはなぜ迹迹日百襲姫と呼ばれたか

「市」が「迹迹日百襲姫」となったいきさつとして私が注目しておりますのは、ここには数字が多数読み取れるという事実です。つまり市は1、巫女は3、迹迹日は10日、百襲姫は100回襲う姫という形でみな数字に対応いたします。壹與は童女の戯れ歌の意味を解いて武埴安彦(たけはにやすびこ)の謀反を事前に察知し、吉備津彦らの活躍によりこれを平定いたします。その戦勝を祝う宴の席上で、次のような会話がなされたのではないか、と私は妄想しているのですね。

真面目な重臣:このたびの戦、市殿の功績は大きく、市子などとお呼びするのではなく、そろそろ巫女とお呼びするのが良いのではないでしょうか。

ちゃらけた重臣:いやいや巫女(3)では足りませぬ。市(1)殿はトト(10)殿じゃ。いやいやトトでも足りませぬ。市殿はモモ(100)殿じゃ。市殿はモモ殿じゃ。あ、市媛、トトヒモモソヒメ、市媛、トトヒモモソヒメ、、、

ちなみに「トトヒモモソヒメ」とは、勇猛果敢との表の意味とは裏腹に、10日に100回襲ってくる淫乱な女性であるという意味が込められており、その意を悟った宴の参加者からやんやの喝采を浴びたのではなかろうか、というのが私の邪推です。で、卑弥呼やイチの存在を正史から消し去りたいと考えた記紀の作者は、イチをトトヒモモソヒメとして記録に残した、というわけです。

なお、箸墓の名の由来も少々シモネタがきつすぎます。イチの死が「ハシ」に絡むものであったとしても、それは箸を女陰に刺して死んだなどというありそうもない形ではなく、当時の高床式建造物に備わっておりました「梯(梯子状の急な階段)」から転げ落ちたなどという形のほうがありそうに思えます。いずれにいたしましても、このあたりの記述からは、記紀作成者のイチに対する負の感情が、私には読み取れました次第です。

続きはこちらです。