本稿では、魏志倭人伝に現れた倭国の地名を、現代の地図上へのあてはめることを試みます。

概要

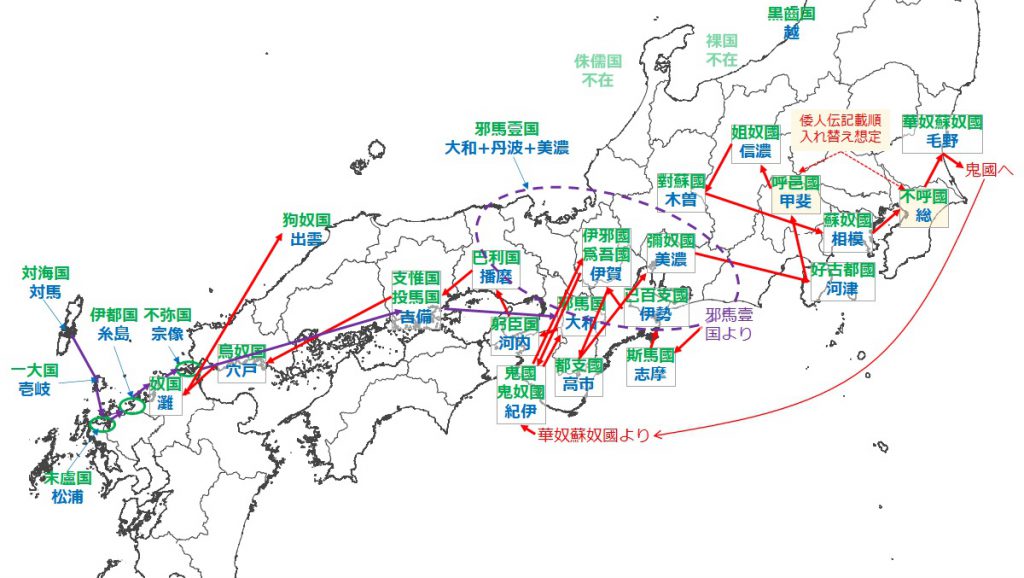

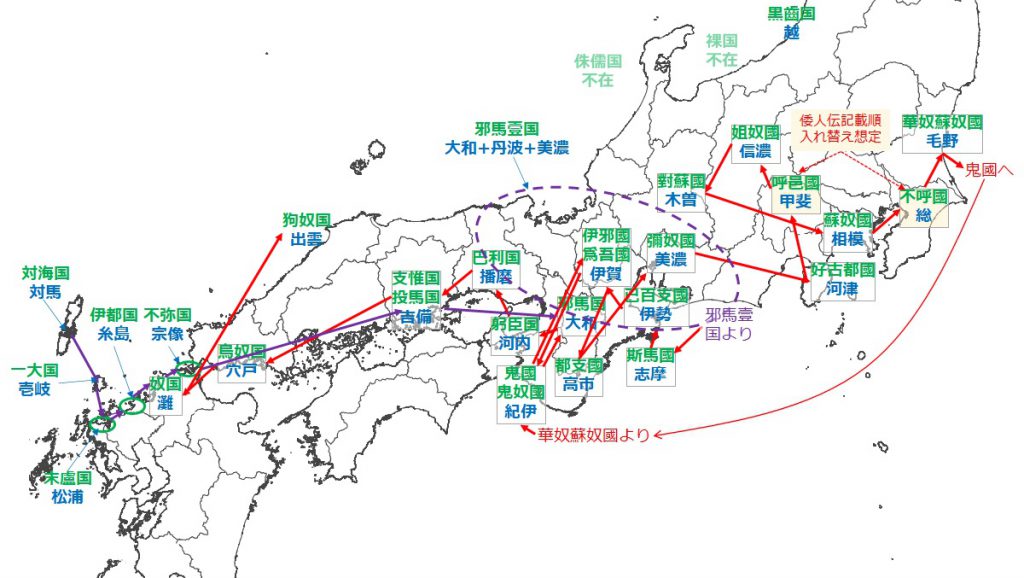

まずは、今回比定した魏志倭人伝の地名と、今日知られている我が国の地名を下図に示します。上段の緑字が魏志倭人伝に記載された国名で、下段の青字が今日知られている我が国の地名です。

魏志倭人伝の国名の記述は、概ね、地図上の位置に従って並んでいるように見えます。紫の矢印は、朝鮮半島から卑弥呼の都する邪馬台国までのルートを、赤の矢印は「傍国30国」として記述されたその他の国々ですが、これには、邪馬台国までのルートとしてすでに記述された国をいくつか含んでいるように思われます。(クリックで拡大)

朝鮮半島から邪馬台国まで

対海国:写本によっては對馬国と書かれているものもあり、こちらが正しいものと思われます。對馬(ツマ)であれば対馬と比定するのが自然であり、この解釈が一般的です。

一大国:こちらも一支(イキ)国の誤記と考えられており、壱岐に比定するのが一般的です。

末盧国:マツロと読み、松浦に比定するのが一般的です。

伊都国:イトと読み、糸島にその名を伝える伊都国と考えられております。大和時代にはこの付近に伊覩縣(いとのあがた)が置かれており、日本側の地名とも一致しております。

奴国:後漢書に西暦57年朝貢の記録がある、倭の極南界に位置する奴国に相当いたします。博多付近を中心とする儺県(なのあがた)がこれに該当するのですが、奴国の戸数を倭人伝は2万戸と記述し、北九州全体の戸数3万戸の2/3を占め、後の筑前、筑後、豊前、豊後をカバーする領域を支配したと思われます。

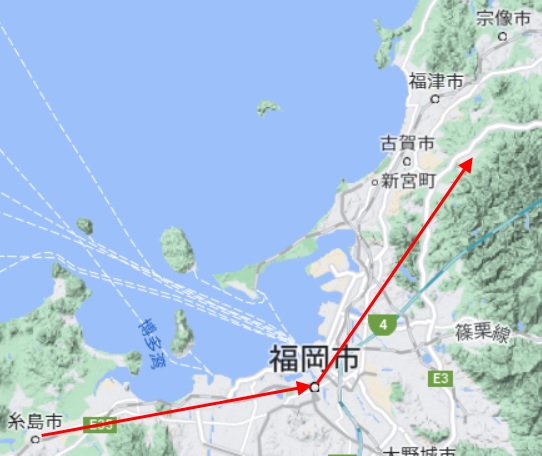

不弥国:フミと読み、奴国の東百里にあると倭人伝には記述されております。伊都国の東南百里が奴国であるとされていることから、伊都国中心と思われる糸島市から奴国の中心と思われる博多まで引いた線を左に45度回転させて同じ長さだけ伸ばせば不弥国の位置を示すと思われます。下図は、GoogleMap上でこの操作を行ったものです。この位置には、今日福津市があり、JRの福間駅もあります。また、近接する宗像市には宗像大社があり、この地域だけ出雲勢力の支配範囲となっていても不思議はありません。そこで本論は、不弥国は宗像を中心とする狭いエリアであり、奴国に囲まれた存在であると考えます。

大和に向かう魏使は、一旦不弥国の領域を通過した後、再び奴国の領域に戻り、今日の苅田付近から瀬戸内海の内航船に乗船したというのが本論の推定です。

ここに陸路を挟む理由は、操船技術の未熟さにより、外航船は関門海峡を通過することが困難であり、内航船は響灘を航行することが困難であったという事情を想定しております。このため、朝鮮半島を往来する船便は、一旦伊都国で船から荷を下ろし、苅田まで陸路をたどり、ここから改めて船便により瀬戸内海を経由して難波の港に向かったと考えるわけです。

宗像を経由するのは大周りではありますが、魏使のことですから運搬する荷物が多くても不思議はありませんし、山間の移動を避けて平地を移動しようと思えば、宗像経由の移動も合理的ではあります。また、魏志倭人伝には不弥国から再び奴国の領域を経由した旨の記述はないのですが、奴国に関してはすでに記述済みであったことから、改めての記述は省略したと考えれば、理解できないこともありません。

船舶輸送を外航船と内航船に分けて行い、間に陸路の輸送を挟むという効率の悪いやりかたは、崇神天皇の時代に関門海峡と響灘の双方を航行可能な船舶を建造し、操船技術を獲得するまで続いたものと思われます。そして、響灘と関門海峡を航行できる外航船が開発された後に、苅田の港が大陸交易の出発地となったものと思われます。

日本書紀には以下の記述があります。

十七年秋七月丙午朔、詔曰「船者天下之要用也。今海邊之民、由無船、以甚苦步運。其令諸國、俾造船舶。」冬十月、始造船舶(17年の秋7月丙午の一日に詔(みことのり)して曰く「船は天下の要用(むねつもの)なり。今海の辺の民(おおみたから)船無きにより甚(にへさ)に步運(みちはこび)に苦しむ。それ諸国に令(のりごと)して船舶(ふね)を造らしめよ」。冬10月、はじめて船舶(ふね)を造りき。)

この文章は、崇神天皇が「御肇國天皇(はつくにしらすすめらみこと)」と呼ばれたとの記述の直後に記載されており、崇神天皇が倭国王の地位を獲得して最初に行った政策が大陸交易の外航船の出航地を伊都から苅田へと変更した可能性を示唆します。これは、倭国王の地位獲得が大陸交易を支配下に置くことを意味します。

崇神天皇が奴国王であった場合は、彼にとって最も重要な政策が大陸交易の支配権を奴国が取り戻すことであったのは、想像に難くはありません。このためには、外航船の出発港を奴国領内に移すことが最優先課題となるわけです。

投馬国:この位置に現れる戸数5万戸を数える大国は、吉備に比定するしかありません。投馬は「トマ」と読み、吉備とは音が一致しないのですが、吉備の支配領域にある主要な港に「鞆(トモ)の浦」と「玉(タマ)の浦」があり、これらの港の名前を聞いた魏使が「トモ」「タマ」を国名と勘違いすることもあり得ない話ではありません。なお、吉備は傍国30国にも支惟(キイ)国として表れており、こちらは音がほぼ一致する表記がおこなわれております。

邪馬壹(邪馬𧯜)国:元々の記述は「邪馬壹」とされており、「壹」は「壱」の異字体で「イ」と発音されます。つまり、書かれた国の名前をそのまま読めば「ヤマイコク」となります。これが倭国の首都としておかしいことは中国サイドでも認識され、この国名は「邪馬臺国(ヤマタイ)」が正しいと考えられております。ここで、臺は台の旧字体で、壹と字体が似ていることから誤記が生じたと考えられております。しかしながら、台は中国では皇帝の居場所を表す文字であり、東夷の王の居場所にこの文字を使用することは不自然であるとの指摘も一部にありました。

本論では、元々の国名を「邪馬𧯜(ヤマツ)国」であったと推定いたします。ここで「𧯜」は「豆」の異字体で「トウ」と発音されます。「𧯜」の方が「壹」への誤記が発生しやすいように思われます。いずれにいたしましても、卑弥呼の居場所を「ヤマイコク」とするのは間違いであり「ヤマツノクニ」と称すべきと考えられます。そしてその位置は、まず、今日の奈良盆地にありました「大和の国」に比定するのが当然であるように思われます。なお、当時は今日の「O音」を「U音」で発音したものと考えられております。つまり、「ヤマツ」と書いております国の名前は、今日流に発音すれば「ヤマト」となり今日の「大和」の読みに完全に一致する形となります。

なお、「邪馬壹(壱)国」を「邪馬臺(台)国」に修正した際に、二代目倭国女王となりました卑弥呼宗女「壹與(イヨ)」を「臺(台)與(トヨ)」に修正したのはやりすぎであり、二代目女王の名は元通りの「壹與(イヨ)」とするのが陳寿の認識であったとするのが素直な考え方でしょう。そして、若年の巫女が「市(イチ)」ないし「市子(イチコ)」と呼ばれていたという事実があれば、二代目女王の正しい呼び名は「市(イチ)」であり、これを文字にする際により簡単な「一」の字などが使用されたことから「壹與」として巍使に伝えられたのではないかと本論では推測します。なお「與」の文字は、助詞的に使用される文字であり、何らかの原因で付け加わってしまったか、あるいは「興(コウ)」の転記ミスではないかと推測しております。

傍国30国

傍国30国と呼ばれておりますのは、前節でご紹介した女王国以北の国々以外の国々で、遠く隔たっており詳しくはわからないとしながらも、以下の国々が紹介されています。

斯馬(シマ)国:斯馬国は志摩が妥当するでしょう。この部分、大和から志摩を起点に左回りに国名が並んでいるように見受けられます。

巳百支(イハキ)国:本論では、これを伊勢に比定いたします。伊勢国風土記逸文には「伊勢」という名前はこの地を支配していた「伊勢津彦」からこの地を譲り受けたことから、その名にちなんで国名を伊勢に定めたとしております。そして、伊勢津彦に関しては以下のように記述されています。

伊勢と云ふは、伊賀の安志の社に坐す神、出雲の神の子、出雲建子(いずもたけこ)命、又の名は伊勢都彦(いせつひこ)命、又の名は櫛玉命なり。此の神、昔、石もて城を造りて此に坐しき。

日本古典文学大系の註は、この「石もて城を造りて」が「石城(イシキ、イハキ)」となり、これがなまって「伊勢(イセ)」になったとしております。「石城」は、個人名(神の名)でしかも伊賀の里に鎮座する神の名ではありますが、その名が伊勢の国の名前に通じており、伊勢の国が古くは「石城(イハキ)」とも呼ばれていた可能性は十分にあるでしょう。

伊邪(イガ)国:伊邪国は伊賀でしょう。伊賀は、美濃と大和を結ぶ、戦略上の重要地点で、大彦の指導する尾張氏の軍事拠点があったのではないかと推察しております。この地は、後の壬申の乱の際にも重要な役割を果たすことになります。

都支(タシ)国:この国名は、紹煕本で郡支國、紹興本で都支國と記されております。都支国であれば高市(タケチ)が該当します。高市は、大和の南、御所市付近にあった国で、かつて大和の王であった葛城氏が引き続き独立した国として運営していた可能性をとります。なお、記紀に記述された御所の位置は、第八代孝元天皇までは御所市周辺にあったのですが、第九代開化天皇の時代に北に離れた今日のJR奈良駅付近に移動しております。開化天皇が尾張からの入り婿であった場合、開化天皇には奈良盆地の北部を大和の国として与え、葛城氏は奈良盆地の南部を高市国として引き続き支配したという可能性もありそうです。第十代崇神天皇が受け継ぎました大和の国も、以前の戸数7万戸を擁した邪馬台国の影はなく、おそらく北は奈良市あたり、南は纏向から三輪山にかけての一帯あたりへとシュリンクしていた可能性だってありそうです。

弥奴(ミヌ)国:彌奴国は美濃でしょう。この地は尾張勢の勢力範囲で、おそらくは、伊豆半島に接するあたりまでを実質的な支配領域にしていたのではないでしょうか。次の好古都国が伊豆半島の国であるとすると、その間の国が飛ばされたのでない限り、尾張氏の支配領域がその手前まであったはずですから。

好古都(クコツ)国:好古都国(ココト)は静岡県賀茂郡の「河津(カワヅ)」に比定いたします。また、ここから先は、美濃を起点に、左回りに国名が並んでおります。

河津ははカワヅザクラで有名な街です。古代の日本語を研究された森博達らによれば、好古都国は「クカト」国あるいは「コカツ」と読むことが無理がないのですが、クカトもコカツも日本の地名にはありそうもありません。ところで、魏志倭人伝の「狗古智卑狗」を魏略逸文は「狗右智卑狗」としており、「右」を「古」と誤記した可能性があります。この場合、正しい地名表記は「好右都」となり森らの主張に従えば、「クウツ」と発音したとも考えられます。また、「狗右智卑狗(クウチヒク)」を「河内彦(カワチヒコ)」に比定する手法を援用すれば、「好右都(クウツ)」は「河津(カワツ)」とすることも無理はありません。河津が国と呼ばれるようなまとまりをもっていたかどうかは不明ですが、この地には縄文時代後期から平安時代までの長きにわたって人々が暮らしたことが姫宮遺跡によって知られております。

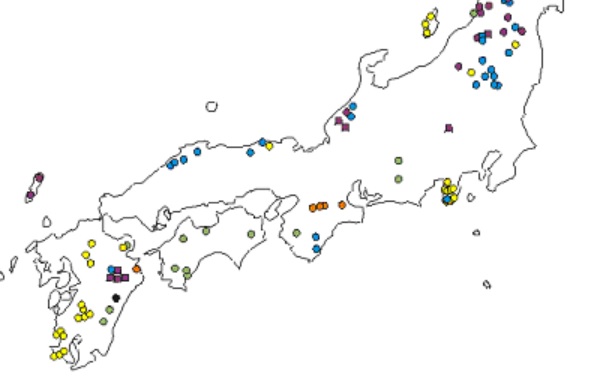

河津が重要な国と認識された一つの要因に、河津周辺の伊豆半島一帯が金を産するという点があげられます。下図は、「鉱床と鉱山-日本の鉱山-」に掲げられた日本の金属鉱山の位置を示す図の部分ですが、伊豆半島にはいくつかの金山(図中の黄色の丸)が集中していることがわかります。傍国の順序では、美濃の次が河津で、その間が空きすぎているようにも思われますが、尾張氏が東国支配を拡大していたとすれば、美濃の領域が伊豆半島の手前まで迫っていたこともあり得ることで、位置的にもここに河津が記されることに無理はありません。

(2024.5.31追記)河津の段間遺跡は、大量の黒曜石が発掘された縄文遺跡として考古学の世界では有名な存在です。この黒曜石は、神津島に産出するもので、縄文人は丸木舟を操って60kmほど離れた神津島まで太平洋を航海していたとのことです。河津と神津島、音が似ておりますが、果たして偶然の一致でしょうか。河津は「コウヅ」とも読めますから、この場合は「神津島(コウヅシマ)」と一致するのですね。神津島の黒曜石は、千葉県から愛知県に至る広い範囲で発掘されており、これらは河津で陸揚げされたものと思われます。河津の名が古くから日本の広い範囲に知られていたことは、さほど不思議なことではありません。

河津にほど近い下田市吉佐美(きさみ)の洗田遺跡は5~6世紀の祭祀遺跡と考えられておりますが、これが祭祀の対象とした三倉山は、奈良盆地の三輪山と非常に似ており、三輪山の代替として祭祀の対象としたのではないかと考えられております。また、この付近は静岡県賀茂郡に属するのですが、この「賀茂」は、古代の畿内有力豪族の賀茂氏に由来するのではないかと考える人達もおられます。

日本書紀の崇神17年の条には「初めて船を造りき」との一文があり、外洋航海できる船を崇神天皇の配下に収めたことが記されていると考えられます。この部分、15世紀の李氏朝鮮で編纂された「海東諸国紀」には、次のように記述されております。

十四年丁酉、伊豆国船を献ず。十七年庚子、始めて諸国に令して船を造らしむ

伊豆国の領域に含まれる河津は、先に述べましたように、太平洋上を60km離れた神津島まで黒曜石を採取に行く技術を保有しており、外洋航海が可能な船舶技術も持っておりました。この記述が15世紀の海東諸国記にのみ記されている点に少々の不確かさはありますが、3世紀後半の崇神天皇の時代に、伊豆の操船技術が何らかの形で大和にもたらされたことは、ありそうなことです。(追記、ここまで)

(2025.5.6追記)河津に近い下田市の多々戸(たたど)浜は、たたらに通ずると言われるように、砂鉄が多く、神津島と並んで、古代製鉄のメッカとも言われており、賀茂氏も実は製鉄に係る一族でもあったのですね。この地は、金、黒曜石、鉄と、さまざまな地下資源に恵まれた地であり、魏志倭人伝の傍国の一つとして注目されるだけのことは十分にあると言えるでしょう。(追記、ここまで)

不呼(フク)国:不呼国は総に比定いたします。「フサ」と「フク」では、最初の「フ」は一致するのですが、後の「サ」と「コ」は一致しておりません。本論では、魏使という外国人が、標準語も存在しない古代の日本人から国の名前を聞き取り調査しているわけですから、正確な国名が聞きとられている保証もないことから、このあたりの厳密な一致は要求しないこととしております。

なお、冒頭の図にも注記したように、甲斐と総は魏志倭人伝の傍国を記述する順序が入れ替わっているように見えます。これらの記載位置を入れ替えると、かなりスムーズに、記述順と位置の順序が対応するようになります。また、この二国の記述順が入れ替わった原因として、双方に「呼」の字が使われていることが考えられます。

総の国も古くから知られた国で、日本武尊が走水から上総の国に向けて海を渡る逸話が記紀に記されております。

姐奴(シャヌ)国:姐奴国は佐那ないし信濃が該当します。佐那は古事記にも見える古い縣なのですが、位置が伊勢の付近であり、甲斐や木曽、あるいは総とも相当に隔たっております。信濃はこれらの地域に近く、国名が位置の順序に概ね対応して並んでいると致しますと、信濃が該当しそうです。

信濃の国も古くから知られた国で、国譲り神話で国譲りに反対して建御雷神に敗れた建御名方神が、科野(シナノ)国まで逃れたという逸話があります。これが現在の諏訪神社とされております。神話時代の逸話自体の正確性は期待すべくもありませんが、この地が古くから知られていたことはうかがい知ることができるでしょう。

対蘇(チソ)国:對蘇国は木曽に比定いたします。木曽の国の実在性には疑問があるのですが、木蘇の国造(きそのくにのみやつこ、きそこくぞう)の名はいくつかの古文書にみられます。のちに美濃に吸収されます。

蘇奴(ソヌ)国:蘇奴国は相模(相武国)に比定いたします。ここから先は、東北に向かって国名が並びます。

呼邑(クユ)国:呼邑国は甲斐に比定いたします。不呼国の項で述べたように、記載順が不呼国と入れ替わっている可能性があり、本来この位置に来るべきは総の可能性が高いように思われます。甲府盆地に甲斐国造の墓とみられる古墳が残っていることから、大和王権が東国へ進出するための拠点になっていたと推定されています。

華奴蘇奴(ケヌソヌ)国:華奴蘇奴国は二つの国の名前が合わさっているようにも思われますが、そうであれば後半は既出の相模で、前半分は毛野とみなせるでしょう。ここで注目すべきは、「華」という最上級の文字がここに使われていることで、東夷の国名にこの文字が使われるのは少々おかしい。これは、この国が特別な国と認識されていたことによるのではないかとも思われます。もしも、この国がわが国の東端にあると魏使が認識していたといたしますと、そこはまさに日の出ずる所であり、扶桑国に相当いたします。そうであれば「華」の文字を使用することも妥当であるように、私には思われます。

鬼(キ)国:この後、国名は再び大和の近くに戻っているように見受けられます。この部分では、かなりの重複もあるようですが、多くの人の口から国名リストを得ていたとすれば、このような重複が生じることは不思議ではありません。鬼国は紀伊(紀の国)に比定するのが妥当でしょう。紀伊は尾張氏とも婚姻関係を深めているほか、崇神天皇の后も入れている重要な氏族です。紀伊の日前(ひのくま)神宮と國懸(くにかかす)神宮にそれぞれ一枚ずつの八咫鏡が収められていることも、おそらくは崇神天皇とのつながりによるものではないかと推察されます。

為吾(イゴ)国:爲吾国は伊賀に比定されます。この国は既に「伊邪国」として出ておりますが、複数の人の口から傍国リストを得ているとするなら、重複はあり得ることです。

鬼奴(キヌ)国:鬼奴国は紀伊が妥当で、これも既出のものと重複して記述されております。

邪馬(ヤマ)国:邪馬国は大和が妥当でしょう。この先は、西に向かって国名が並びます。

躬臣(クウシ)国:躬臣国は河内でしょう。魏略逸文は狗奴国の官の名を「拘右智卑狗(クウチヒク)」としており、今日風の読みではコウチヒコ、すなわち河内彦と読むことができます。河内が当時「クウチ」と呼ばれていたのであれば、これに躬臣の文字をあてることは妥当と思われます。また、位置的にも、大和と播磨の間に河内があることは自然です。

巴利(ハリ)国:巴利国は播磨で間違いないと思われます。

支惟(キイ)国:支惟国は吉備が妥当いたします。

烏奴(ウヌ)国:烏奴国は穴戸と考えられます。今日の長門は、古くは穴戸と呼ばれ、深く入り込んだ狭い湾を「穴戸」と表現したことがその語源といわれております。

奴(ナ)国:奴国は最初に戻って儺となります。奴国は倭国の南の端にあたりますので、「此女王境界所盡」は間違ってはおりません。

狗奴(クヌ)国:奴国の次に出てまいりますのが問題の「其南有狗奴國」です。多くの方は、これを邪馬台国の南に狗奴国があると読んでいるのですが、その前にある奴国の南に狗奴国があると読むのがもっとも自然な読み方であるように私には思われます。畿内説では南を東と読み替えますので、狗奴国の位置は奴国の東、およそ出雲が狗奴国に相当いたします。出雲が狗奴国と呼ばれた理由として、出雲は「クモノクニ」の美称、雲の国が本来の呼称であったことが考えられます。この場合、国名は先頭一文字であらわすのが一般的ですから、クモノクニをクの国と呼ぶことはさして不思議なことでもないのですね。

侏儒国、裸国、黒歯国:女王国から東に千余里海を渡るとさらに倭種の国があると魏志倭人伝は記述します。まずは、身長3~4尺の小人の国(侏儒国)があり、更に行くと裸国と黒歯国があるとしております。これらは、架空の物語のように思えますが、黒歯(コクシ)国と越(コシ)の音の一致は、もしかすると偶然ではないかもしれません。

卑弥呼の時代、我が国の特産物に翡翠があり、アジアの翡翠の産地はミャンマーと、我が国の糸魚川周辺に限られていたということで、丹波の海人たちが糸魚川付近まで交易に出かけていたことは確実であると考えらえれます。ここは「越」と呼ばれても不思議はない地帯ではあります。ただしこのあたりまでまいりますと、魏志倭人伝にも情報はほとんどなく、当時の姿を知る手掛かりは全くないのが実情です。

2022.3.20追記:侏儒国、裸国、黒歯国に関して、一つの可能性を考えましたのでご披露しておきます。

この三つの国は「女王国から東に千余里海を渡る」としております。この出発点がどこであるかが、一つの問題ですが、黒歯国を越にあてるのであれば、日本海に面した丹波の港がその出発点になる可能性が高いものと思われます。また、方位「東」は、邪馬台国畿内説を受け入れる以上、北と読み替える必要があります。

丹波から北に向かって日本海沿岸をトレースいたしましても、侏儒国も裸国も、該当する国はなかなか見つからないのですが、文字面(づら)で裸国(らこく)に近い国として陸(くが)があります。

陸耳御笠(くがみみのみかさ)は丹波にいたまつろわぬもので、崇神天皇に討たれたとされております。その本拠地は、丹波の丹後半島の付け根にある大江山ともいわれているのですが、地名としての陸自体は丹波から能登半島に向かって広がっております。その読みは、我が国では「くが」ですが、「陸」なる表記を魏使がみれば、これを「リク」と読むこともあり得、これが転じて「裸国(らこく)」になることもないではないように思われます。

「侏儒(しゅじゅ)国」は更に見つけ出すことが困難なのですが、朝鮮半島南端、狗邪韓国の近くに「州鮮国」と呼ばれる国があります。狗邪韓国は朝鮮半島にある倭国とも考えられておりますので「州鮮国」を倭種の国とすることにも無理はなく、女王国から海を渡って至るわけですから、それが朝鮮半島にあっても不思議はありません。もちろんそこに小人が住んでいたわけではないと思いますが、「州鮮」を「侏儒」と書いてしまえば、そこに住むのは小人であろうとの想像が働くことは必然的であるように思われます。

これらの国々は、東西に広がっておりますが、いずれにしても、丹波の港からは北半分にあり、かつ船で到達する国々です。相当に正確性には欠けると思いますが、侏儒国、裸国、黒歯国の一つの可能性としてこういうことであったのかもしれないと、ここに記しておきます。

方位の問題

古来より魏志倭人伝の解釈をめぐっては、邪馬台国の位置を九州とする説と大和とする説の間で議論が続いております。本論の解釈は、魏志倭人伝に書かれた戸数(奴国までで3万戸、投馬国5万戸、邪馬台国7万戸)の合計15万戸に対して、一戸当たりの人口を5人とするとここに書かれた国の人口だけで75万人と、当時の我が国の推定人口100-120万人の半分以上を占めることから、これを九州にのみ納めることは困難であろうとの立場をとります。すなわち、ここに書かれた国々は、当時の我が国の広い範囲に広がっていなければおかしいとするのが、本論の出発点でした。

もう一つ、近畿説を補強する材料として、当時の我が国は鉄の交易などを通して半島との人や文化の交流が盛んであったのですが、これは北九州に限られたものではなく、特に丹波を通しての交流も盛んであったことが丹後の遺跡調査などで明らかになっているという点です。

肥後弘幸氏の「墓制から見た弥生時代の近畿北部」の結論部によれば、このあたりの事情は次のようでした。

近畿北部は、弥生時代中期の大型貼石墓の出現の時期から弥生時代後期後葉まで、地域色豊かな統一された墓制を営んできた地域である。弥生時代中期の奈兵岡遺跡での鉄生産、大風呂南一号墓の多量の鉄製品の副葬など、鉄を糧に豊かなクニを築いていたことは想像に難くない。後期の副葬品配置が朝鮮半島の地域と一部共通することを考えると、半島部と密接な交易を行っていた可能性が高い。その交易を通じて、近畿北部が豊かなクニとして栄え、まとまった墓制を営むことができたのであろう。その地域が、古墳時代に入ると急激に力を失ったのは、大和を中心とする新たな政治体制が、瀬戸内海ルートの交易を手に入れ日本海ルートの交易の役割が小さくなったためであろう。

当時の、少なくとも丹波では、朝鮮半島との交易も盛んであり、半島側には丹波やその先の大和の存在も知られていたはずです。そうであるにもかかわらず、倭国についての書物を記す際に、記述を九州に限定したということはありそうなことではないのですね。

同様な背景は、金容雲 (著)「『日本=百済』説―原型史観でみる日本事始め」(三五館 (2011/3/18))の以下の記述からもうかがい知ることができます。同書の著者は韓国人で、韓国側から見た日本古代の状況が記述されておりますが、古い日本と朝鮮半島を結ぶ海路が北九州西部へのルートと北九州東部へのルートの他に、出雲地域へのルートという第三のルートがあったと述べられている点が注目に値します。この第三のルートの海運を担当したのが尾張氏ら、丹波の海人たちだったのでしょう。

列島内に至る先着コース

韓半島を経て日本列島への経路は、地理的条件によって大きく三つに分けられます。

(1)韓半島の西南部地域を経て九州北西部へ入る (略)

(2)半島南海岸を経て九州北東部へ入る (略)

(3)半島東海岸を経て日本海に面した出雲地域への道

新羅系はおもに東海岸から出発します。十三世紀の高麗の僧一念(イリョン)が著した『三国遺事』には、新羅から半島に渡り倭王になった延烏郎(ヨニョラン)と細烏女(セオニョ)の神話が記録されています。それは、巫具一切を持って夜逃げした妻の後を追い来日したといわれるアメノヒボコ(天日槍)のモデルかもしれません。また、それとは別に新羅第四代の王、脱解(タルヘ)は日本の多婆那(たばな)国から来たとされていますが、脱解は“たけ”に変化しやすいのでスサノオの子のイソタケル(五十猛)を連想させます。多婆那とは現在の鳥取県から福井県あたりだろうと推測されています。日本では但馬、丹後などの地名がその近くにあります。

脱解王が新羅に渡った航路をもとに推測すると、日本海を横切る「出雲―迎日湾(ヨンイルマン)」ルートとみられ、この航路は季節風や海流を利用し比較的簡単に往来が可能でした。

東に広がっていたはずの日本を南に広がっていたように記した陳寿の認識を知る上で、「計其道里、當在會稽、東治之東」という記述がなされている点が一つのヒントになります。つまり、日本列島は南に向かって伸びているというのが陳寿の基本認識だったのですね。この元となったのが、魏略逸文にあります「自謂太伯之後」つまり、倭人は己を呉を興した太伯の子孫であると称していたことである可能性も考えられます。つまり、呉が南京付近にありましたことから、太伯の子孫が興した倭国であるなら、それは朝鮮半島から南の方向に延びていなければならないという認識があり、これに従う形で方位を修正したのではないか、という可能性です。

いずれにいたしましても、魏志倭人伝の地理情報に関しては、方位か距離のいずれかを修正するか、放射読みという少々不自然な読み方をする必要があります。ここでは、方位を修正すれば、非常に多い人口も矛盾なく説明され、半島と交易のあった畿内の記述が東夷伝にないはずはないとの疑問も解決されます。そして、方位を事実と異なる形に修正する根拠が陳寿にあったことから、本論では方位を修正して邪馬台国畿内説を採用することとした次第です。

最後にもう一度、魏志倭人伝に登場した倭国の地名を地図上に記した図を掲げておきます。この比定は、かなり妥当なものであるように、私には思えるのですが、どうでしょうか(図はクリックで拡大します)。

俯瞰:邪馬台国目次

奴国は金印で有名ですね。