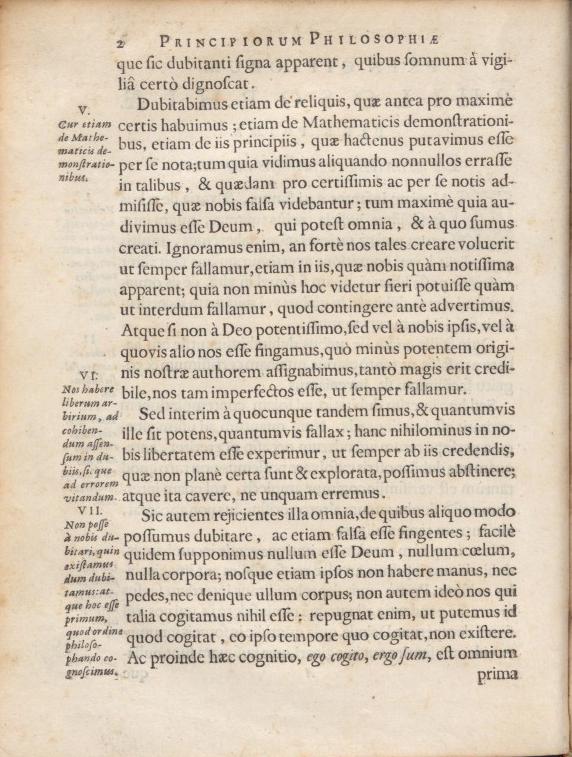

以前のこのブログにも書きましたように、デカルトは彼の書(画像を稿末に掲載、最下行をご参照ください)に“ego cogito, ergo sum”と書いたのですが、一般には「コギト・エルゴ・スム」と主語抜きで書き記したとの誤った常識が流布しています。たとえばWikipediaなどもそうしておりますし(訂正しておきました)、養老孟司氏の「唯脳論」にもこの誤った常識に立脚して書かれた一文があります。

これだけ有名な言葉を誤って覚えるのは少々問題であるばかりでなく、ラテン語の主語を省いてしまいますとデカルトがこの言葉で伝えたかった論旨が正しくは伝わらないのではなかろうか、と私は危惧いたします。

そこで今回はこの問題をまとめる意味でも、この言葉でデカルトが伝えたかったことは何か、この言葉の背景にあったデカルトの本意について考えてみたいと思います。

落とされた主語

まず、ラテン語は一人称の場合には主語を省くことが一般的です。この知識があるがゆえに、デカルトのこの言葉から主語を省いてしまったように私には思われるのですが、全く生半可な知識というのも困ったものです。「ラテン語は、一人称の場合には主語を省くことが一般的だが、省かない場合もある」というのが正しい知識でして、どういう場合に省かないかといえば、主語を強調したい場合です。

そうなりますと、デカルトの正しい言葉“ego cogito, ergo sum”を正確に日本語に翻訳しようとすれば、主語を強調する形で訳すべきであって「我思う、ゆえに我あり」という良く知られた日本語訳はあまり正確な訳ではなく、「(ほかならぬ)私が考えているからには私は存在する」等の形に訳すのが妥当でしょう。

トートロジーであるということ

このデカルトの言葉をめぐっては「ゆえに」などという文言がありますことから「不完全な三段論法」とみなす人もあるのですが、もちろんこれは三段論法の形式を満足してはいません。論理の形式としてはトートロジー、「AならばAである」という形式の論理を多少変形した形となっております。

どう読めばそうなるのでしょうか。

まず、「A、ゆえに」という以上、命題Aは真であることが前提となります。命題が真である条件として、その命題は意味のある命題であって、かつ正しいことが要求されます。「XはYである」という命題が真であるためには、Xが存在し、かつそのXがYでなければなりません。Xが存在しない場合、この命題は意味のある言説ではなく、真であるとはいえません。

こんな例は市井でもしょっちゅうお目にかかることができます。

「ウチの旦那が風邪ひいちゃってさ」という言葉は、「ウチには旦那がある」という命題と「その旦那なる者は風邪をひいている」という命題の二つが真であることを意味します。なにぶんウチに旦那がいないのであれば、風邪をひくこともひかないこともできませんから。これをデカルト流にいえば、「ウチの旦那が風邪ひいちゃってさ、ゆえにウチには旦那あり」ということになります。

独身であると思いこんでひそかに心を寄せていた女性からこんな言葉を聞いてしまったときは、デカルトの故事を思い出して「コギトォ!」と叫ぶようにいたしましょう。

これを応用すれば「私が考えている」という命題が真であるためには、「私が存在し」かつ「私が考えている」という二つの命題が真であることが要請されます。したがって、デカルトの「私が考えているからには私は存在する」という論理は「AかつB、ゆえにA」と述べていることに他ならず、この論理の中の「かつB」という部分はあってもなくても同じですから、結局「A、ゆえにA」というトートロジーに他なりません。

どうしてこんな簡単なことが常識にならないのでしょうか? まったく、市井の男女のほうがそこらの哲学者よりもよほど論理というものをわきまえている、というしかありません。

この論理は正しいか

デカルトがいいたかったことが理解できますと、次に、デカルトのこの論理は正しいか、という点が問題となります。

「A、ゆえにA」という論理は常に成立しますので、問題は「Aが真であるのかどうか」、つまり「私が存在するのかどうか」という点が問題となります。これでは、この論理は何も語っていないに等しいのですが、「私が考えているからには私は存在する」という言葉にはそれなりの意味があります。

即ち、何が存在して何が存在しないか、などということを論じるという行為は、まさに「私が考えている」ことに他なりません。ですからそんな議論が意味を持つためには「私が考えている」という命題は真であることを前提とせざるを得ず、したがって「私は存在する」ことも真であることを前提とせざるをえません。

しかし「A、ゆえにA」というトートロジーが何も語っていないということも事実なのであって、こんな言葉を述べたからといって私の存在が確かになるわけでもない、この言葉を改めて主張する意味はまったくない、ということもいえます。

ギャグとしてのコギト

ではなぜデカルトはこの言葉を自らの書物に記したのでしょうか。私にはそれが、デカルト一流のギャグであるように思えてなりません。

つまりは、“ego cogito, ergo sum”とデカルトが書いた時、「で、egoはどこにあるのだね?」などと質問されたらばしめたものです。「最初のところに書いてあるじゃないですか」とデカルトさんは切り返す。この一言がいいたいばっかりに、デカルトはこの言葉を自らの書物に記したのではなかろうか、と私は考えるわけです。

デカルトはいくつかの書物を書いておりますが、この言葉を書いたのは、一つにはフランス語で書きました「方法序説」、もう一つはエリザベート公女に捧げられた「哲学原理」の二冊です。方法序説をフランス語で書いた理由が一般の人にも読める形にしようとの意図によるものであり、エリザベート公女も哲学の初学者であることから、この言葉は哲学を専門としない人向けの軽い書物に記された言葉であることに注意する必要があります。

では専門家向けの書物であります「省察」にはどう書いたか、といいますと“ego sum, ego existo”と書いたのですね。日本語でいえば、「我あり、我存在す」です。そこには「ゆえに」もくそもありません。天下り的な言葉としてこの言葉が掲げられております。これは当然ともいえるわけで、これを前提としない限り、先に述べましたように、なにも議論にならないのですね。

と、いうわけで、デカルトのコギトは、「絶対的真実」を証明したことばであるかのように思われるかもしれませんが、実のところさほど意味のある言葉ともいえず、一般大衆向けのギャグ、軽い言葉であるということを理解しなくちゃいけません。これは、「ゆえに」などという言葉で他から演繹される命題ではなく、単に「我あり」というべき、幾何学の「公準」に相当すると考えるのが妥当なところです。

そもそもデカルトはコギトを、つまりは“ego sum”を『原理』と称しているわけで、哲学でいう原理が「アプリオリに(最初から)成立している命題」であることを思い起こせば、上の解釈はデカルト自身が明瞭に述べている、ともいえるわけです。

そこにあえて「ゆえに」などという言葉を挟むところがデカルト一流のギャグであるわけで、「ここは笑うとこなんだけどね」という草葉の陰のデカルトの言葉が聞こえるような気すらいたします。

誤解の背景

以上述べましたことは、ここで改めて書くようなことでもなく、あたり前に理解されなくてはならないことであるように私には思えるのですが、あまりあたり前にはなっていないのは先に書きましたとおりです。そのあたり前がみえにくくなっている理由が「デカルトの言葉を正しく伝えず、生半可なラテン語知識で主語の“ego”を落としてしまったが故である」などということになりますと、これは少々情けない話ではあります。

デカルトのこのギャグ、発表当初からすべりまくりであったことは間違いのないところでしょう。ギャグのつもりで語られたデカルトの言葉に当時の人々は大いに感心してしまった、というシチュエーションがありそうなところです。

しかし、今日の論理学の水準に照らせば、デカルトのこの言葉の論理構造は容易に理解できるはずですし、デカルトがこの言葉に主語の“ego”をつけた謎も解けるはずだ、と思うのですが、、、 (すべりどめ、ですね)

2016/9/13追記:本件に関する新しい記事はこちらです。

こちらにまとめを掲載しました。

こちらに訂正があります。