前回と前々回と前々々回に続き、邪馬台国と卑弥呼に関するお話を続けます。本論では、卑弥呼らの巫女の擁立に尾張氏が深くかかわっていたものとする、私の考えを述べさせていただきますが、これはあくまで私論であって、広く認められたものではないことをあらかじめお断りしておきます。

ここでいう尾張氏とは

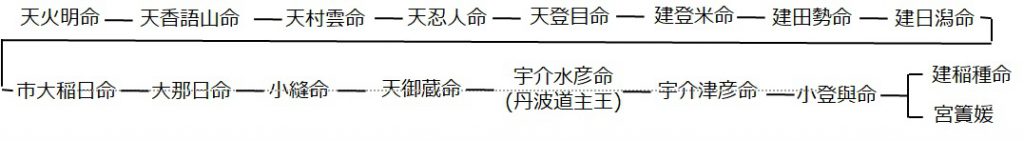

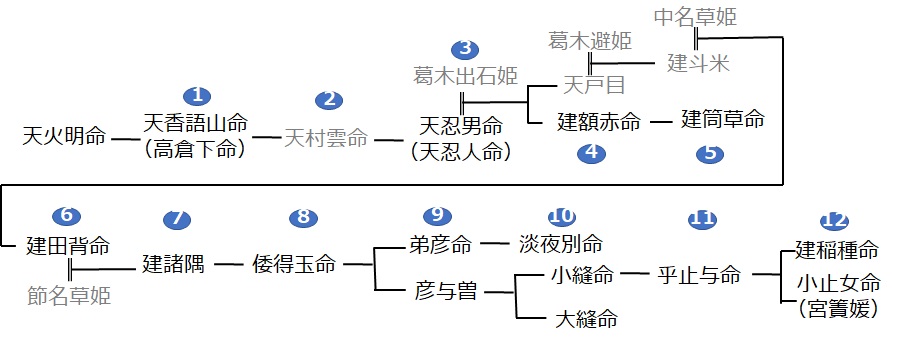

尾張氏は、天火明命(あめのほあかりのみこと)に始まる系図を持つ天孫族(てんそんぞく)を自認しております。神代は、むろんフィクションであるというしかありませんし、尾張氏の系図は尾張国造の乎止与命(おとよのみこと)より前の部分は信頼性に欠けるのですが、この一族がいかなる認識を持っていたかという点はそれなりに重要で、血縁関係の有無は別として、該当する人物の多くが存在した可能性は高いものと考えております。

乎止与命は、初代天火明命の11世孫とされており、娘の宮簀媛がヤマトタケルの最後の妻となりました。この間の系図を、徳川宗敬氏寄贈の江戸末期の写本である、東京国立博物館デジタルライブラリーの尾張氏系図を主とし、欠落部分を他の系図(グレーで表示)で補いますと、以下のようになります。なお、この系図は天忍男命を中心にして天忍人命を脇に書いておりますが、この両者を別人物として、天忍人命を本流とする(天忍人命と葛木出石姫との間の子を天戸目とする)系図が多く見られます。

尾張氏系図の前半は京都府宮津市に鎮座する籠神社の社家、海部氏に伝わる系図(下図)と共通しており、尾張氏の祖先が丹波の地で海人すなわち船舶の運航を担う一族であったものと考えられます。その後、活躍の舞台を丹波から大和盆地に移し、大和の国を支配した葛木氏との婚姻関係を深めます。さらに、乎止与命の代には、美濃の知多半島の付け根、今日の大高に近い氷上神社(古い名称は火高火上の尾張屋敷)に本拠を構えております。

天火明命と稲作神事

尾張氏の先祖が海部氏と共通すると致しますと、丹波の地にその始まりを持つことになります。初代は天火明命の名を持つのですが、この「火明(ホアカリ)」は、黄色く色づいた稲穂が炎のように見えるさまを形容したもので、稲作とのかかわりの深さを物語っております。丹波の稲作神事は、京丹後市の峰山町にある比沼麻奈為(ひぬまない)神社に伝わっております。これに関連する旧跡をGoogleMap上に写真を貼り付ける形で以下に示します。地図と清水戸外観写真はGoogleMapから、その他の写真は私の撮影になります。

清水戸は、その名も稲代という地域にあり、稲代を作るに先立つ種もみを水に浸す作業とのかかわりを連想させます。そして、月の輪田で稲作作業の神事が行われたのでしょう。比沼麻奈為神社の名前自体も、「ひぬま」と「まない」を合わせたもので、後者は籠(この)神社の奥宮であります真名井(まない)神社と共通する、「真の井戸」という意味合いでしょうし、前半の比沼(ひぬま)は磯砂山の別名「比治(ひじ)の山」の「比治」すなわち「泥(ひじ)」に通じる言葉であり、稲作に欠かせない土と水を神社の名前としております。磯砂山には、天女伝説(天の羽衣の話)が伝わっているのですが、その天女は宗像三女神とされ、北九州の宗像大社との関連も注目されるところです。つまり、その間にある出雲の影響下に成立したものと考えられるわけですね。

第11代孫にあたる尾張国造の乎止与命は、名古屋市緑区大高町にあります、今日の「氷上姉子神社」の位置にある「尾張屋敷」、別名「火高火上屋敷」、に居を構えておりました。ここで「火」の字が二度も使われておりますが、これは天火明命にちなんだものであったのでしょう。もっともその後、火災が起こったことから「火高」は「大高」に、「火上」は「氷上」に改名しております。

氷上姉子神社の北側に隣接して熱田神宮大高斎田があり、例年6月には田植えの神事が行われている。これは丹波の比沼麻奈為神社の神事とも共通するものであり、その間の精神的なつながりを連想させます。

大和の尾張氏

尾張氏の系図によれば、天忍男命(あるいは天忍人命)以降は、葛木氏の姫を妃に迎えております。建斗米、建田勢の妃である中名草姫、節名草姫は、紀氏(紀国造の祖)の姫であり、大和に近い紀伊の豪族の娘です。これから、この時代の尾張氏は、大和の豪族と深いつながりを持っていたことがうかがわれます。

魏志倭人伝に記述された卑弥呼の時代の大和の国(=邪馬台国と本論は比定)の戸数は7万戸と極めて多く、当時の我が国の人口の1/3~1/4が大和の国に含まれております。このような人口を後世一般に言う「大和」一国に収めることは困難と思われ、卑弥呼の時代の「大和の国」とは、丹波から美濃に至る広い範囲を指していたのではないかというのが本論の推察です。

これが可能となるためには、大和の国の王が同時に丹波、美濃の王を兼ねる必要があるのですが、大和の地を支配したと思われる葛木氏と、丹波、美濃の地を支配したと考えられております尾張氏とが婚姻関係を深めれば、このようなこともあり得るわけで、ここでは、尾張の当主(建田勢)が大和の王を兼任した、これが記紀には開化天皇と書かれたと推察しております。なぜ、それが建田勢かといえば、尾張一族の大海姫が開化天皇の次の代の崇神天皇の后となっており、大海姫の父親とされる建田勢を崇神天皇の先代とすることで、魏志倭人伝と記紀の記述を無理なく結びつけることができるからです。

なお、この場合、記紀に書かれた通りに 崇神天皇が開化天皇の子であると致しますと、兄妹婚ということになってしまうのですが、本論では、 崇神天皇もまたその和風諡号「ミマキイリヒコ」が示すように、入り婿であった、と考えております。開化天皇が尾張の当主であると致しますと、彼もまた入り婿であったわけで、今日垂仁天皇の和風諡号とされております「イクメイリヒコ」が実際には開化天皇の和風諡号であったとする本論の推定(邪馬台国の官の順序「伊支馬=イクメイリヒコ、彌馬升、彌馬獲支=ミマキイリヒコ、奴佳鞮」による)に符合いたします。

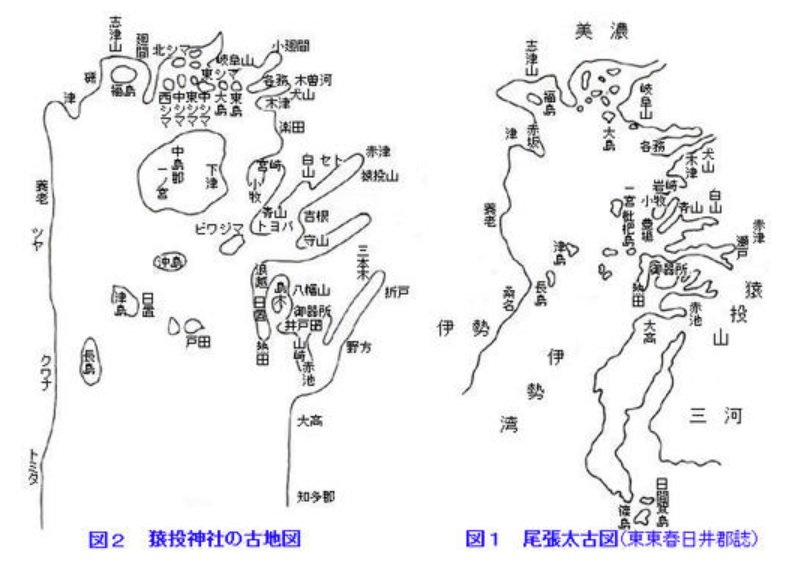

火高火上屋敷と知多半島

今日の愛知県名古屋市緑区大高町にあります火高火上屋敷は、知多半島の入り口に相当する戦略的な重要な位置にあたると考えられます。下の図は、伊勢湾周辺の古い地形を示したもので、井口氏の解説によれば、右側の図1は「文化十一年(1814)、春日井郡玉井之神社修復の際発見したるものより縮写し」とされており、左側の図2は「豊田市猿投(さなげ)町の猿投神社に伝わる古地図」を井口氏が筆写したもので、「社伝によれば、養老年間(717~724)のもの」としております。これらの制作年代に関しては、「江戸時代に古代を想定してかかれた」可能性はあるものの、古墳の分布や地名、海岸線の変動などから古代の伊勢湾は内陸側に大きく入り込んでおり、これらの図のような形となっていたものと推定されます。

ここで、大高の対岸に位置します熱田は、後に東海道が整備されてまいりますと、桑名との間を七里の渡しと呼ばれる海上交通で結ぶ、交通の要衝となります。尾張氏は元々が船を操る海人でしたから、この状況は、規模こそ違え、古墳時代にも同様な海上交通が営まれたものと思われます。

古代の知多半島は、今日の大高付近の狭い領域で本土とつながる以外は海に囲まれた、ほとんど島状をしており、この接続部分に氷上姉子神社や古墳群が集積しております。名古屋神社ガイドによれば、「大高エリアを見ると、古代の海岸線に沿って石神古墳遺跡が6世紀後半、火上山を挟んで斎山古墳が4世紀末から5世紀初頭、すぐ西に縄文時代の貝塚跡があり、三ツ屋古墳(名和古墳群)が6世紀、兜山古墳が4世紀末といった配置になっている」としており、かなり古い時代からこの地は重要な場所と考えられておりました。特に、尾張の「火高火上屋敷」は乎止与命の屋敷とされておりますが、それ以前からこの地は知多半島の入り口を押さえる尾張氏の拠点であったのではないかと思われます。

知多半島は、「知者が多い」ことからその名がついたともいわれるように、技術を持つ渡来人が多く居住しており、氷上姉子神社の南西5kmほどの地点にある松崎遺跡は、知多半島における製塩の一つの拠点とも言われております。松崎遺跡を紹介する丸山竜平氏の「東海市松崎貝塚遺跡の土器製塩活動について」によれば、その歴史は次のようになっており、西暦200年ごろから700年代に至るまで、活発な製塩業がおこなわれていた様子がうかがえます。これは、卑弥呼から崇神天皇に至る時代を完全に含んでいます。

一見弥生後期かとみまがう土器もあるにはあるが、厳密に言えば、最古の土師器段階にあたる。欠山式は最古の土師器段階で、純粋な山中式の直後からを古墳時代とすれば、それは西暦で言えば 2 世紀末から 3 世紀前葉ごろまで遡る。さらに集落は 3 世紀後半にかけて一層の継続があったようだ。欠山式系譜の高杯の杯部や脚部、あるいはパレス壷系統の口縁部や体部あるいは小型坪などの存在がこのことをものがたっている。

集落は 4 世紀に入ってもさらに栄えたようである。口縁部がくの字に長く外反する古式の土師器の存在などがこのことを明瞭に示しているとしてよかろう。このような状況は 5 世紀になっても変わりがない。端部こそ面を失うがく字に外反する口縁部の土師器は 5 世紀代の土師器と見受けられる。さらに、6 世紀にはいると須恵器の杯身、杯蓋などが認められ、それらに伴う土師器の壷片がある。もちろん須恵器のその他の器型も小片であるがある。

7 世紀の土器は著しくないが、須恵器の杯身や杯蓋、あるいは土師器の杯や甕などがある。とはいえ、奈良時代には、活況を呈し、あたかも 6 世紀を凌ぐ勢いがある。須恵器の杯身や杯蓋、甕などからもこのことを伺い得る。

しかし、これをちなみに、年代の比較的明瞭な須恵器で検討して見るならば、一定の傾向が指摘し得る。つまり、6 世紀の須恵器の杯身・杯蓋は合わせて総計19点が採集されており、これに対して 8 世紀の同じく須恵器の杯身・杯蓋はあわせて17点が採集されているのである。ただそれも、前者の杯蓋で口縁部の欠如するものが 6 点あり、これまで合わせれば前者が25点、後者が17点となる。すなわち、六世紀での海浜集落の活況は 8 世紀のそれを凌いでいた可能性が指摘できる(もちろん、集落遺跡内での地点的な相違があるので断定的なことはいえないが、一つの問題提起がなし得る)。

さて、これが平安時代に入るとこれまでの状況とは大きく変わり、集落の衰退が始まる。製塩活動も終息にむかう。このことは 9 世紀代の須恵器や土師器の減少に反映される。さらに、鎌倉時代にいたって一時期集落の形成があったようだが、細々と平安時代以降継続していたのかもしれない。灰釉陶器の欠如と山茶碗類の存在がこのような傾向を推測させる。そして、この時期から後は、今日まで集落の営みなど、この砂推上では何らかの生業活動も含めて明瞭ではない。

氷上姉子神社

下の写真は、今日の氷上姉子神社の様子で、左上が入り口、右上が境内、左下が本殿、右下が奥宮です。

氷上姉子神社の祭神、宮簀媛(みやずひめ)は、乎止与命の娘で、日本武尊(やまとたけるのみこと)の最後の妻となりました。東征から帰還した日本武尊は、この地で宮簀媛と結ばれた後、草薙剣を妻に預けて近江国の伊吹山の荒ぶる神の退治に向かったまま帰らぬ人となったとしております。草薙剣は、その後しばらく、氷上姉子神社に祭られた後、熱田神宮に移されて今に至っております。

記紀も熱田神宮の社伝もそのように伝えているのですが、大和王権が東国を支配したのは5世紀の雄略天皇以降と考えられており、日本武尊の実在性は疑わしいものとされております。また、雄略天皇の和風諡号を、日本書紀は大泊瀬幼武天皇(おおはつせわかたけのすめらみこと)、古事記は大長谷若建命(おおはつせわかたけのみこと)ともしており、この「わかたけ」の部分を「倭武」と漢字表記するものもあることから、日本武尊のモデルは雄略天皇であるとも考えられます。

日本武尊がフィクションであった場合、草薙剣がいかにしてこの地にもたらされたかが謎となります。一つの可能性は、崇神天皇の時代に、建諸隅命(たけもろずみのみこと)を出雲に遣わして武日照命(たけひなてるのみこと)が天よりもたらした神宝を借り受けて我がものにしたとの記述があり、この神宝の一つがスサノオがヤマタノオロチの体内から得たとされている草薙剣であった可能性もなくはないと考えております。この場合、尾張一族である武諸隅の功績が大であること、草薙剣の別名「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」が天火明命の孫にあたる天村雲命に通ずることから、草薙剣は尾張一族にとって重要な剣であった可能性が高く、それ故、この剣を尾張一族が管理することで崇神天皇と話がついていたのかもしれません。

姉子神社の北側には東は赤池付近まで続く大きな入り江があり、7km近くを隔てて対岸の熱田の地と向かい合っています。熱田もまた尾張一族の拠点であり、この地に神宮が建立された際に、草薙剣もこちらに移されたということでしょう。

巫女と姉子神社

そもそも氷上姉子神社の「姉子」とは、夫をもたない女性を意味する言葉であり、同時に巫女の別称でもあります。宮簀媛は、夫、日本武尊と死別しているため「姉子」には該当するのですが、これが別の巫女を意味していた可能性もあるのではないか、という可能性を本論は取りたいと思います。つまり、氷上姉子神社が祀る「姉子」とは、卑弥呼であり、市でもあったと考えるわけですね。

卑弥呼や市が生きた3世紀の巫女という立場は、今日では知るすべもありませんが、諸国に共立された倭国女王としての巫女に要求される能力は、相当に高いものであったはずです。それは、神の言葉を伝達するためのトランス状態になる体質も必要であったでしょうが、魏の使節とコミュニケーションできるリテラシーが求められていたのですね。

魏志倭人伝には、魏使張政と倭国の人物とのコミュニケーションの様が記述されています。難升米とは「為檄告喩之」し、市とは「政等以檄告喩壹與」するわけです。ここで、「檄」とは木の板に文章を書いたもので「告喩」とは伝え諭すこと、要は、筆談したということなのでしょうが、これができるためには、文字の読み書きができなければいけないし、中国語の文法に従う、漢字でのコミュニケーション能力が要求されます。こんなことができるのは、生半可な能力ではないはずで、このような巫女を養成するためには、それ相応の施設が必要であったはずです。それが、姉子神社のあるこの場所にあったのではないか、と本論は推定するわけです。つまりは、尾張一族の管理する巫女養成機関がこの地にあったというわけですね。

氷上姉子神社の北東300mほどのところに「朝苧社(あさおしゃ)」と呼ばれる境外社があり、ここには火上老婆霊(ひかみうばのみたま)が祭られています。氷上老婆は、宮簀媛の母親ともされているのですが、宮簀媛は乎止与命と眞敷刀婢命(ましきとべ)の間に生まれた娘とされており、火上老婆に該当するには無理があります。魏志倭人伝は、市を卑弥呼の宗女(同族の娘)としており、この地に霊力の強い女性を生む家系があったと致しますと、その一員に火上老婆に該当する人物(一人とは限らない)がおり、これが朝苧社に祭られているとも考えられます。

氷上姉子神社の西側に隣接して斎山(いつきやま)稲荷神社があるのですが、この稲荷神社は斎山稲荷神社古墳と呼ばれる古墳の上に建てられており、東海市文化財案内によりますと、古墳から出土した埴輪は4世紀後半から5世紀初頭の特徴をもっているとされております。

これらを合わせますと、姉子神社を中心として東西に1kmほどの幅を持つ帯状の領域は、一体のものとして、古代尾張一族の管理下にある霊的な領域、Spiritual Zoneであった様相を呈してまいります。ここが、巫女の養成機関であり、卑弥呼や市の出身母体であったと考えることもそれほど無理はないのではないでしょうか。

俯瞰:邪馬台国目次

面白いです。

>>魏志倭人伝には、魏使張政と倭国の人物とのコミュニケーションの様が記述されています。難升米とは「為檄告喩之」し、市とは「政等以檄告喩壹與」するわけです。ここで、「檄」とは木の板に文章を書いたもので「告喩」とは伝え諭すこと、要は、筆談したということなのでしょうが、これができるためには、文字の読み書きができなければいけないし、中国語の文法に従う、漢字でのコミュニケーションが要求されます。こんなことができるのは、生半可な能力ではないはずで、このような巫女を養成するためには、それ相応の施設が必要であったはずです。